文藝君河南文藝出版社分享會現場2021年12月18日,作家岳南攜新書《岳南大中華史》,與復旦大學歷史系副教授姜鵬、南京大學歷史學院副教授武黎嵩做客上海大隱精舍,就“考古里的中華史”這一主題展開了深入交流。小編梳理了精彩內容與書友們分享。01

文藝君 河南文藝出版社

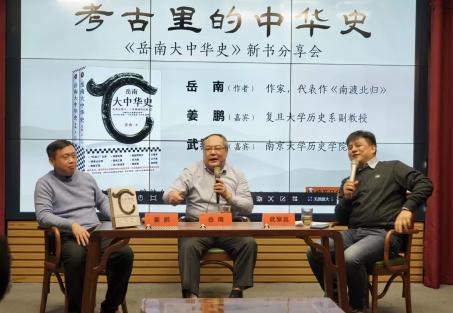

分享會現場

2021年12月18日,作家岳南攜新書《岳南大中華史》,與復旦大學歷史系副教授姜鵬、南京大學歷史學院副教授武黎嵩做客上海大隱精舍,就“考古里的中華史”這一主題展開了深入交流。

小編梳理了精彩內容與書友們分享。

01 中華文化的源頭在哪兒?

武黎嵩:中華文化的起源距今到底有多少年,是3000、3500,還是4700?應該從二里頭、三星堆開始算,還是從哪里算?

姜鵬:沒有定見。什么叫文明?具備幾個條件?第一個是有城邦,城邦背后是早期國家理念;二是有金屬器、金屬冶煉;第三要有文字。從這三個角度來講,現在最全的是二里頭。所以古人達到非常高的文明程度,而且肯定有文字。只不過有一個問題,當時的文字主要承載在什么樣的載體上。如果它是木片,如果易于腐爛不易保存的就有一些問題。你沒有找到,沒有成批量地找到,就認為它沒有,這個我是反對的。

比如甲骨文,可以看看發現前后的過程,書中相關的細節寫得非常精彩。甲骨文在被發現之前,西方人連我們的殷商王朝也不承認,認為是司馬遷編的。但是甲骨文的發現,里面充滿著偶然性,甲骨文在地下躺了3000多年,如果不是偶然機遇被發現的話,是不是到現在為止商朝也要否認呢?

不要濫用默證法,我們講確定的,我們講到哪一個,包括良渚,這個水利工程,整個挖掘是金字塔工程的兩倍,良渚絕對有國家組織的,里面的建構充分告訴我們,已經有分工了,否則怎么會在王城里面有儲存的糧食被燒呢?一定有城鄉分別和納稅制度,如果有城鄉分別和納稅制度就有早期國家理念,現在沒有文字,如果有一套原始的記錄和管理工具,他們靠什么來管理,這是我們都可以去推敲的。

但是甲骨文的文字已經是非常成熟的,這個東西不是一時半會兒蹦出來的,一定有一個漫長的歷史演變過程。大家想一想,我們從大篆到小篆到隸書,篆書辨認麻煩,隸書的辨認已經難度不大了,古今字形差異比較大,可能會妨礙我們認識,從寫法角度來講,跟后面的楷字靠攏,從隸書的出現到唐楷的定型中間至少五六百年,何況是早期的文字呢?我們不能用簡單的默證法。岳老師這書能給我們打開很多視野,看看中國早期文明是什么樣子的。

武黎嵩:姜鵬老師提出了一個觀念,近代以來推動中國社會對歷史的認知很大一定程度上,是靠考古發現和文獻的增添。

大家都知道,20世紀中國有所謂的四大發現改寫了歷史學,第一個發現是殷商的甲骨,第二個發現是敦煌的文書,第三個發現是所謂的流沙墜簡,第四個是內閣大庫檔案。四種史料的出現,讓我們的認識有很多變化,但是這種變化是一種細化性的認識,還是一種顛覆性的認識?

據說傅斯年發現內閣大庫的時候很興奮,他認為這個東西能改寫明清史,等他真正看這些文書的時候,又發現沒有什么超出正史已有史料。他就跟考古學家李濟講,沒有什么驚天的發現。李濟說你想發現什么呢?你想從史料里面看到清軍沒有入關嗎?

現在考古學的發現,可以說是此起彼伏,伴隨著大量的基建和開發,我們地下的文物在不斷地出土。就在上個禮拜,兩大考古發現同時被公布,一個是漢文帝的霸陵,一個是隋唐洛陽城內太平公主的故居被發現了。

然而大家發現,我們的考古者往往是跟在盜墓者的屁股后面拾掇考古工地。考古和盜墓是交織在一起的問題,現在社會上有不良的認知,把考古學誣蔑為高檔的盜墓,我想這是不對的。因為岳南老師對這方面的認識很多,書里也提到很多。

02 把考古說成高檔盜墓非常令人反感

武黎嵩:我想請您聊一聊,您怎么看待盜墓對中國古代歷史文化遺存的破壞,或者是盜墓這些情況,應該用什么樣的心態去看它?

岳南:我對盜墓還是有一些研究。

首先我看材料,司馬遷《史記》里寫的,那個年代就有人盜墓了。墓里面放東西,活著的人就會看見這個東西,就會把這個東西拿走。2000多年前,盜墓就已經產生了。并且司馬遷寫得很清楚,包括河北中山那片人,民風彪悍,人們白天游手好閑,晚上就盜墓。只要有厚葬,這個東西就是伴隨著的,所以盜墓至少2000多年了。

有人就說你們考古學家無能,盜墓完了之后,你們再去挖掘。我替考古學家們喊冤,因為考古學家他挖一個東西,不是你想挖就挖的。它是有研究的,挖出來東西,要寫文章。中國考古學在世界上是一流的,臺灣有一個作家是李敖,說大陸的好多東西不行,考古還是行的,因為中國東西多嘛,你整天看也看會了。像美國就幾百年嘛,有什么東西嘛。這是中國考古突飛猛進的一個原因。

武黎嵩:問一下姜鵬老師,我們如何看待學院派考古推進考古學的意義。

姜鵬:因為考古學是現代學科,我們說李濟先生是考古學奠基人,在1920年代之前,在中國沒有考古學這個學科的。當然話講回來,在西方考古學也不是一直有的,也是隨著現代的科學,現代大學的建制逐步成熟的。

剛才岳老師講得很生動,學院派和普羅大眾關注的點非常不一樣。學院派有分理論的,有搞實踐的,有很多搞理論研究的,未必真的懂現場的考古發掘。很多現場考古發掘的,又分成相信不相信文獻的。最后結論一定是考古學門檻比較高,比較枯燥。

學問這個東西一直是這樣,你一旦門檻高了,它就妨礙你的傳播速度,我們今天為什么回頭一看民國都是大師?因為民國時代各個學科都是草創,不太具有規范性,而且都是空白,你稍微弄一弄,就可以稱為著作,填補這個空白。

比如說梁思成先生和林徽因先生非常偉大,但他們工作做的技術角度,其實比較簡單。你看現在搞專業的,都會告訴你梁思成先生書里面有什么問題,從學術研究角度來說,這是肯定的。早期容易填補空白,所以形成了這么多,我們覺得是大師,是因為那個時候沒有,只要有第一個人這么做了,他就是大師了。到后來研究越來越深入,難度越來越高,水平越來越精準,但是越是這樣的東西,越不容易向大眾去傳播。

盜墓這個東西是一樣的。盜墓能滿足人們幾種心理:第一,對于恐怖故事的好奇感,又害怕又向往;第二,一夜暴富的心態。有一種代入感,我要掌握這個技術,我就能怎樣怎樣。在中國古代,保護跟破壞這兩條線,在現代考古學形成之前,同樣是存在的。

最著名的就是歐陽修搞金石學,歐陽修這代人開始把它知識化。歐陽修的時代就有贗品了,大家都知道歐陽修想買,就投其所好。歐陽修這個大佬他有錢,而且歐陽修的學問其實不太好,他身邊有一些智囊,這些人學問好,幫他鑒定。所以那個時候就有贗品了。

大家非常熟悉的石鼓文,十個石墩子多么寶貴的材料,在唐朝大家都不理它。在宋代,有這個觀念以后,司馬光的父親司馬池知道它們的重要性,保護起來,這樣一步一步保存到今天,這是非常不容易的。

最后還缺一個現代理念:向公眾開放。現代的博物館理念,也是西方傳進來的。首先第一個,我們要建立博物館,用現代化的保護,向公眾開放,成為公共的文化事業。另外,不能因為以前沒有現代的博物館的理念,你就說西方人拿走這些東西,它就是合理的。華爾納在敦煌直接把帆布浸在膠水桶里面,拿出來以后,直接貼在墻上,等它干了以后,那個畫就揭走了,現在都放在哈佛藝術博物館里面。還有大英博物館,他們把希臘的神廟切割了,說文化遺產屬于全人類,我們認為放在這里更有利于保護它。

這個話是自相矛盾的。首先,產權概念給模糊掉了。這些文化遺產是屬于全世界的,比如武老師家里有一個古董,這是全世界的,放在我們家里行不行,這個要分開說。

我們理性看待這個問題。我們對盜墓有興趣,是有興趣,但是不能把它作為嚴謹的學術的東西,但盜墓賊當然是有貢獻的,這個我跟岳老師的觀念一樣,不能科學地否定它的意義。

大家有沒有看過南昌的海昏侯博物館,正式考古隊下去,他們打的點就是墓的正中。但是盜墓賊沒學過歷史地理,他不知道鄱陽湖水的變化,這個墓往東北角偏移了,不在正中,他運氣比較差。海昏侯的墓里面有五代的東西,說明五代時候就有人把它盜了,一直到今天都沒盜走。

咱們各取所需,從不同的角度,你去找自己感興趣的東西。

03 “司馬光砸缸”是后人編造的?

岳南:我提出一個幼稚的問題,司馬光砸缸你覺得是真的還是假的?

姜鵬:岳老師給我的命題作文。岳老師生活在河南,是司馬光出生的地方,仕宦的地方,也是他去世的地方。雖然他是山西人,但是他一生主要的活動是在河南,所以岳老師對于司馬光應該非常有研究,看樣子感情蠻深的。

岳南:我是岳飛的第31代孫,他們都是宋朝的。

姜鵬:司馬光砸缸有一個非常遺憾的事情,你在北宋時代的文獻中基本上找不到一依據,司馬光自己和他身邊的人都沒有講過這個故事。我們知道今天的《宋史》是元代末年才編的,當然也不是元代人拍腦袋想出來的,最大的可能,比如說到北宋末年和南宋以后有這個故事版本的流傳。

第一個,它沒有可靠直接的文獻依據。第二個,還是回到考古,從器物角度來說,專家們一般認為在北宋中期是沒有大口缸的。《宋史》寫的是跌到甕里面,甕的口相對比較小,請君入甕,正兒八經把這個人塞進去有可能,玩著玩著掉下去,相對來說是小概率事件。那個時候稍微口大一點的缸有很多,很多是和尚圓寂用的,小孩子他也不高,在那邊玩掉下去有危險的可能性不大。

進一步講,這個故事就算不是民間說書先生拍腦袋想出來的,而是有歷史依據的,那也是已經戲劇化的東西。但是這些戲劇化的故事,第一要清楚,它不一定是歷史事實;第二,它背后可能是有隱喻的。

今天用詮釋學的角度去講,人們為什么傳播這個故事,那個掉在水缸里的小孩,可能是一個比喻,比喻成老百姓。因為司馬光當時去開封給神宗奔喪,百姓攔車,說你就不要走了,這個新法把我們搞得亂七八糟的,只有你做宰相才能拯救百姓拯救天下。

這個故事隱喻“拯溺”,溺水的小孩就是“天下蒼生”,他們希望司馬光把老百姓從水深火熱之中撈出來,所以有了這么一個故事。它應該不是一個事實,因為沒有找到相關文獻依據;從考古的角度也無法支撐當時有這么高大、大口的缸,這個燒大器的技術是元朝以后才有的。

岳南:剛才姜鵬老師談的上升到很高的高度,這個我沒想那么多。我們做過實驗,如果缸比較厚,砸壞幾乎不可能,我拿個大錘子砸都特別費勁,那是70年代的缸。如果這個小孩掉進缸里是怎么掉進去的?是頭栽下去的,一栽進去,把人撈出來,這個人是不會活的。我就推斷這個故事是不存在的。宋代的缸是什么形狀,如果它是特殊的,那是可能的;如果沒有特殊的情況,我看到70年代這些缸是絕對不可能的。這就牽扯到考古,中華史這么多,一點一點地來,咱們這個書有很多就是考證這個東西。

武黎嵩:我們見過比較早的缸,就是故宮里面的大銅缸,那個敞口缸。如姜鵬老師講的,之前敞口缸燒完之后會炸開。

姜鵬:那個從考古角度來講,只有到元代有實物,以前都沒有的。剛才岳老師講到一點,從考古角度看中國歷史有什么好呢?

岳老師講的是大發現,如果生活在細節當中,比如說衣食住行,咱們要理解中國古人是怎么生活的。我們讀《漢書》讀得很熟,讀《資治通鑒》讀得很熟,也不能想象漢代和宋代人是怎么生活的。這個要借助考古人的視角,跟中華文明有關的大發現之外,還有一些細節,能夠融入我們的生活當中。比如衣服,我們今天這個做法絕對不是漢朝人的做法;這個房子的高度,也不可能是宋代人房子的高度。有很多小朋友喜歡穿越,只想穿越回去,沒想到穿越回去以后什么都沒得吃,這是沒有想到的。很多年輕的姑娘們喜歡吃辣的,但是穿越回去,穿越到宋代漢代就吃不到了。

04 如何理解三星堆等邊緣文明?

武黎嵩:最近大家一直在吃瓜,舉個好玩的例子,秦朝有一個人是安期生,大家知道中國古人能吃的水果非常有限,什么地方種千畝的棗樹,就已經非常富有了。說安期生種的棗子特別好,安棗斑斕大如瓜,你要考慮一下,漢朝的瓜是什么瓜,不一定是西瓜。我們夏天的時候,小甜瓜,一個拳頭這么大,棗子長成拳頭這么大,興許有可能,你說棗子長成西瓜這么大,絕對不可能。這種小的故事,確實能夠加深我們對歷史的趣味閱讀,和對歷史的趣味認知。

我接下來很想探討一個小問題。最近中國的考古發現,尤其是相對于中原文明考古發現的周邊文明的考古發現,比如說三星堆的古蜀國文明,還有上海所謂的馬家浜,還有環太湖流域的,良渚文化的衍生。我想問一下兩位老師,我們如何理解大中華里面所謂邊緣的文明和歷史,以及你們是怎么看三星堆的?如何看待這個意義?

岳南:三星堆之所以這么火,一個是大,第二個是怪。原來以中原為中心,突然在四川盆地,產生那么大的青銅器,真的像大樹一樣。大立人將近兩米,很多人說這是外星人弄的,抓了一些人,就放在這了。

因為三星堆最早的來源就搞不清楚,這個三星堆是三個大土堆才叫三星堆,現在只能看到半個,為什么出來半個呢?由于在70年代燒磚廠的時候,把三個土堆搞成了半土堆。有一個考古員,到處求爺爺告奶奶,留下了半個。原來這個堆底下,是國王的墓,結果挖開看什么也沒有。既然沒有的話,怎么會生出這么大的土堆,它的土堆從哪來的?沒有人知道。大家以后去的時候,可以看一下,不要光看看那個東西,還要看看那個土堆,進而看看磚后面那個墻,那是最早發現的。那個地方你看看,了解一下歷史。

姜鵬:我們今天比較熟悉的幾條古中國和外界的通道,第一個是西北的河西走廊那條通道,事實上,我們從文獻歷史來看,河西走廊那條通道,應該比較晚。

武黎嵩:漢代以前這條路不通。

姜鵬:之前也有一些,馬家窯,齊家文化也有,但是要比西南那條道晚。我們從人類走出非洲的角度來講,一定是沿著海岸線走,能夠容易找到補給,找到貝殼、糧食什么的,那個時候沒有定居農業文化,我們講五萬年中國歷史的時候,這條通道可能更早,但是被我們忽略了。

還有一條通道,就是海運,海運要從東南沿海出發,到浙江北部,還有南一點到福建泉州,這一條應該是更晚的,以前我記得季羨林先生講佛教傳入中國,佛教史研究討論過這個問題,最早佛教是從北麓進來還是南麓進來。北麓進來有證據的。張騫這條通道,長期以來在民間應該是有人走的。而且如果咱們推得更遠,回到我們真正的祖先如何進入到中國的,南部這條通道可能是更早的。

從整個人類來說,這里要放棄一個觀念,放棄黃河流域中心論。討論中國古代歷史,如果我們今天還是堅持黃河流域才是中華文明正宗的話,大中國這個故事就講不圓的。因為現在良渚五千年放在那,比二里頭要早。如果我們不放棄中原文化、黃河流域中心論的話,就沒有辦法共同來講多元一體、共同演進這個故事了。

長江流域非常重要,無論是黃河流域還是長江流域,上游中游下游,是各有特色的。剛才武老師講到,良渚文明,石器的文化不一樣。比如這個牙璋,我們現在從各個角度來看,目前來說,比較早的它是在良渚文化,傳播到三星堆,傳播到中原地區。中原王朝強大以后,制定一個標準器,再向四處傳播。這個牙璋就是中華文明多元共體、共同演進很好的證據。

我們今天看,二里頭它傳播得很遠,在今天內蒙也發現了二里頭的器物,今天在越南北部地區有大量的考古發現,證明他們受良渚影響,牙璋也過去了。我們講大文明,中華文明的話,一定是長江流域、黃河流域,珠江流域有同等的重要性,才能建構出中華文明的整體圖譜。這是我的看法。

岳南:剛才你提出來三星堆比較熱,大家覺得比較神秘,你說從哪來的?

武黎嵩:三星堆的問題困擾了我很長一段時間,我為什么多次看三星堆?我從內心當中不相信黃河流域以外還有這么恢宏的文明。我看了三星堆有幾個感觸。三星堆的玉器,不但有牙璋,還有玉琮;三星堆的建筑是整個南方的建筑,不像北方打高臺上建房子,它是在地上打上木樁,底下是空心的,這是干欄式建筑,這也和中原完全不一樣;青銅器,三星堆的青銅器和二里頭一條線來的,但我們看面具人,在其他文明中看不到;三星堆可惜沒有文字。

我的感觸是說,我們可不可以不談文明到底在哪里爆發這個問題。因為我們有一個觀念,我們的文明是由一個圣人把它創造出來的。盡管我不愿意承認,但是客觀現實又告訴我們,文明很有可能是通過交流不斷地互相碰撞才出現的。

今天我們的很多觀點,讓我單獨想想不出來,讓姜老師單獨想也想不出來,我們辯論碰撞過程中產生新觀念,文明也是這樣。

剛才岳老師提到三星堆有很高的樹,我仔細研究過這個樹,這個樹到底是什么樹,有人說這是扶桑樹,也有人說是印度的神樹。這個樹的特征是什么?樹很高,樹上面都有一個鳥,鳥嘴里一般要含一個玉環或者是玉璧,或是銅環。這個樹是先秦的,這個樹的形象到漢代還存在,到了漢代這個樹的功能就變了。我們不管這個樹原型來自什么地方,但是到了漢代,就變成我們中華文明鮮明的特征了,這叫搖錢樹,這個在喪葬當中完全能看到。

05 為什么優秀的人會扎堆出現?

提問:怎么看歷史上的一個現象,某一段時間內,很近的一群人在做事情,其他人都是觀眾。

武黎嵩:為什么會出現一個時代一些優秀的人,會在一個地方扎堆出現,這個問題確實有意思。

司馬遷有一個非常明顯的地域文化和風尚的理念,我覺得在傳統時代,信息傳播和我們今天人理解的信息不一樣。過去我們作為孩子讀書的時候,你是一個大城市的孩子,和你是一個偏遠城市的孩子,你可能接觸的知識信息是差別很大的,是有等級的。但是今天你只要有網絡,就能夠檢索資料、檢索圖書,甚至我們能買書、讀書。就是知識獲取的路徑已經多元,這個世界更加扁平。

在古代信息相對閉塞的條件下,一個地域更容易形成自己的風氣風尚文化。你看司馬遷講我們徐州叫西楚,西楚是什么樣子,燕趙之地是什么樣子,蘇州到揚州這塊是什么樣子,確實容易形成地域性的文化集團。

具體到劉邦項羽的問題,司馬遷說過,西楚人輕飄,容易發怒。這個事情就是有文化現象。但是我們也確實要看到,一個地域如果出現一個文化精英,他往往確實可能帶動一個地域的文化風貌。比如說近代的湖南,就是由于曾國藩和湘軍出來,改變了整個湖南,出現了所謂的湖湘文派;南通地區,出現了張謇,整個南通地區的面貌就和江蘇其他的城市,也完全不一樣。

我們要承認,如果我們短時段看歷史來講,它有一個精英人物的引領問題,如果長時段來講,確實有區域性的文化面貌。一個風俗一個傳統,會影響這個地區所有人的思維方式,這是非常有意思的研究現象。

為什么中國近代山西商人特別厲害?山西商人靠倒賣起家的,然后搞金融,搞錢莊,搞貸款,搞當鋪,這是區域性的文化。再一個我們看徽商,賣煙,賣絲綢,賣木材,賣大米,徽州人基本上不做金融生意,主要是做實業的,這種現象很有意思。

你會發現同樣是商幫,徽州商幫和晉商的商幫不同。江蘇還有洞庭商幫,蘇州商人主要做絲綢茶葉生意,做法又不一樣。你就會發現一個地方化的風氣還是有影響的,正反面看,一個優秀的精英人物,會把一個地域帶好;惡劣的風氣,會把一個地方的文化帶壞。

武黎嵩:各位觀眾,我們今天的新書分享會已經兩個半小時了。我想歷史這個東西,我們要拋開功利主義思維,歷史不能幫我們明天就發財致富,歷史是擴充心量之學,能夠幫助我們擴展自己的心靈,思考我們的人生,思考我們的現實。

我們讀歷史就是一種審美、就是一種藝術、就是一種欣賞,這種欣賞、這種審美、這種藝術是沒有盡頭的。我歡迎更多聽眾朋友,更多現場的觀眾,熱愛歷史、熱愛考古、了解中國。中國是一部讀不完,更是一部寫不完的大書。

責編 | 張麗 責校 | 陳萱慶

審核 | 方勁銳 排版 | 陳萱慶