黑洞是什么?黑洞是什么時候形成的?天文學家能看到黑洞嗎?黑洞的“視界”是什么?

黑洞是廣義相對論方程所預測的理論產物。當一顆質量足夠大的恒星發生引力坍縮時,它的大部分或全部質量被壓縮到一個足夠小的空間。

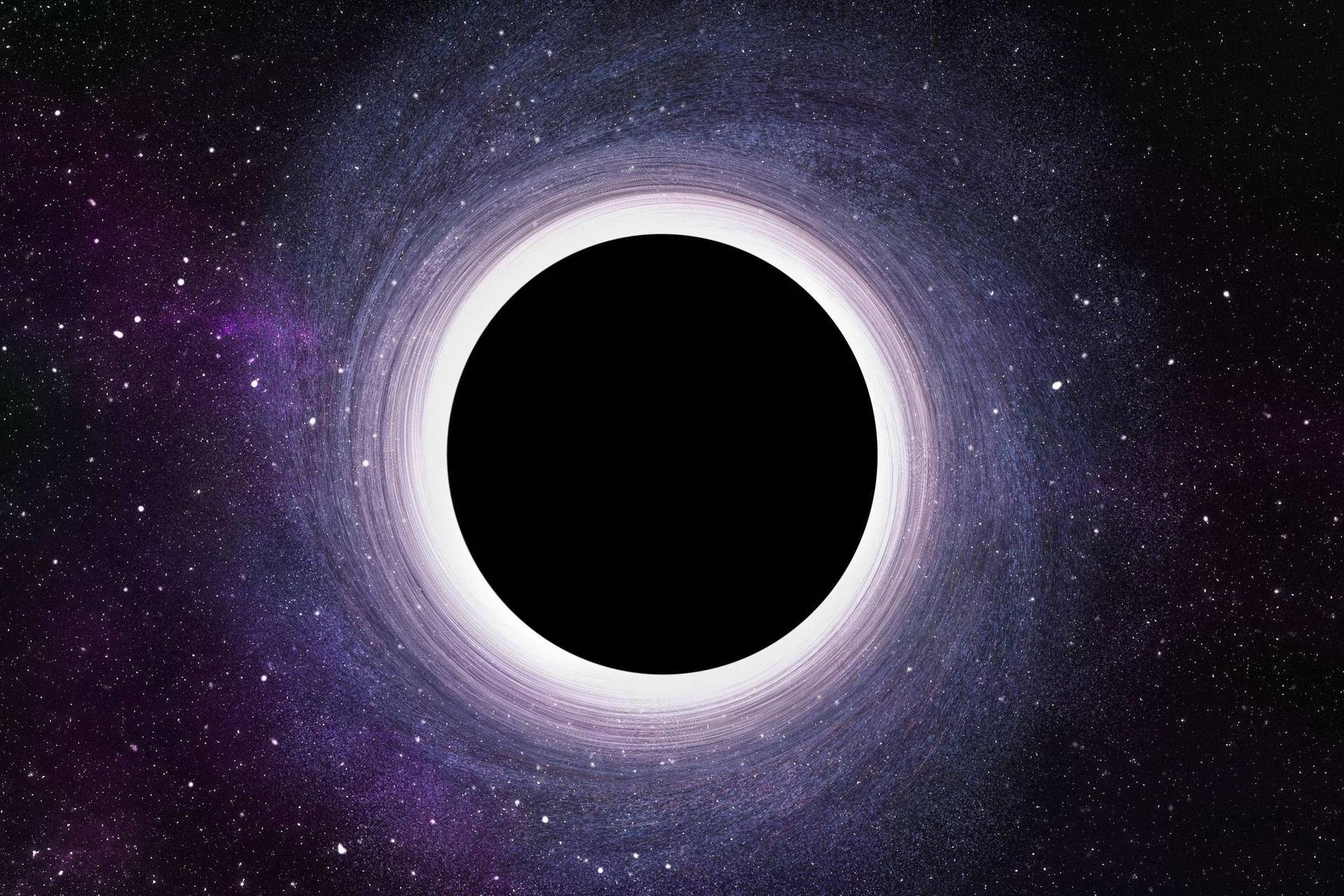

在那個點上產生無限時空曲率(奇點),在此時黑洞就形成了。如此巨大的時空曲率不允許任何東西逃離“視界”或邊界,就算是連光都不行。

盡管觀測結果與黑洞產生影響的預測相符,但黑洞從未被直接觀測到。存在少量替代理論來解釋這些觀測,比如磁層永久坍縮天體(MECOs),雖然其中大多數觀測都避開了黑洞中心的時空奇點,但絕大多數物理學家認為,黑洞理論是這些觀測的最有可能物理解釋。

相對論之前的黑洞

在18世紀,有人提出超大質量的物體可能會吸引光進入其中。牛頓光學是一種視光為粒子的微粒理論。

約翰·米歇爾(John Michell)在1784年發表了一篇論文,預測一個半徑是太陽半徑500倍(但密度相同)的物體,由于其表面的逃逸速度將達到光速,所以人類無法觀測到它。然而,在20世紀隨著光波理論的興起,人們減弱了對這一理論的興趣。

在近代物理學中科學家很少提及這些理論產物,為區別于真正的黑洞,它們被稱為“暗星”。

相對論中的黑洞

1916年,愛因斯坦發表了廣義相對論。幾個月后,物理學家卡爾·施瓦茨柴爾德(Karl Schwartzchild)提出了一個意想不到的結果—球形質量愛因斯坦方程的解(稱為施瓦茨柴爾德度規)。

表示半徑的術語有一個令人不安的特征。似乎在一定半徑下,這一項的分母將變為零,這將導致這一項在數學上“爆炸”。這個半徑,稱為Schwartzchild半徑,rs,定義為:

rs = 2 GM/ c 2

G是重力常數,M是質量,c是光速。

事實證明,施瓦茨柴爾德的工作對理解黑洞至關重要,所以將他的名字翻譯成“黑盾”是一個奇怪的巧合。

黑洞的性質

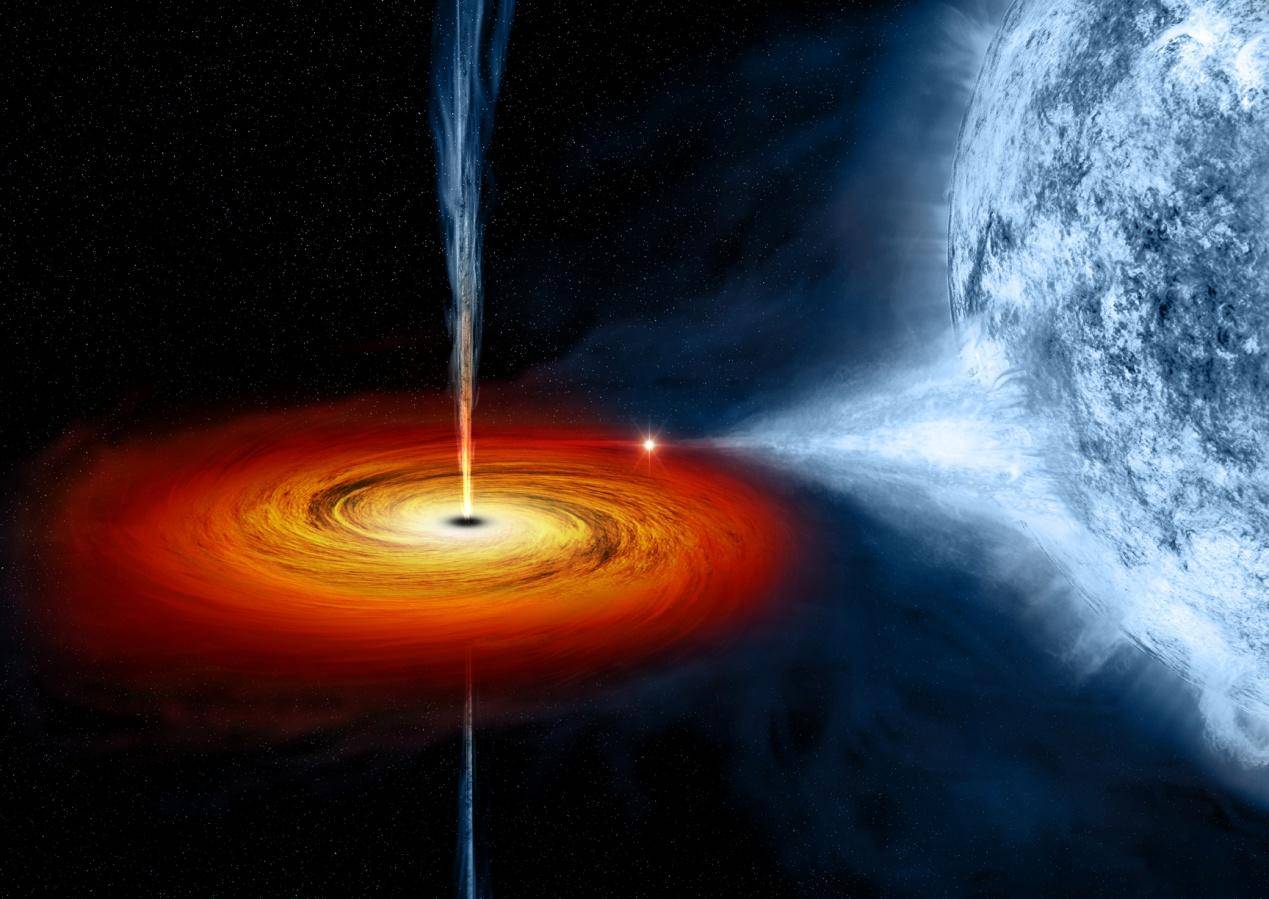

如果一個物體的質量M在rs內,我們認為它是一個黑洞。從半徑來看黑洞重力的逃逸速度是光速,所以rs指視界。黑洞通過引力把物質吸進來,但這些物質中沒有一個能逃脫。

黑洞常被解釋為物體或質量“落入”其中。

Y看著X掉進黑洞

在X到達rs時它將凍結,Y觀察到X上理想化的時鐘慢下來

在rs達到無窮大,Y觀察X紅移的光(此時X變得不可見——但不知何故我們仍然能看到它們的時鐘。理論物理學是不是很偉大?)

理論上,X可以感知到明顯的變化,盡管一旦它穿過rs,它就不可能逃脫黑洞的引力。(即使是光也無法逃離視界。)

黑洞理論的發展

在20世紀20年代,物理學家蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡推斷,任何質量超過1.44倍太陽質量的恒星(Chadrasekhar極限)在廣義相對論下必然會坍縮。物理學家阿瑟·愛丁頓相信某些性質可以防止坍塌。從不同的角度看,他們都是對的。

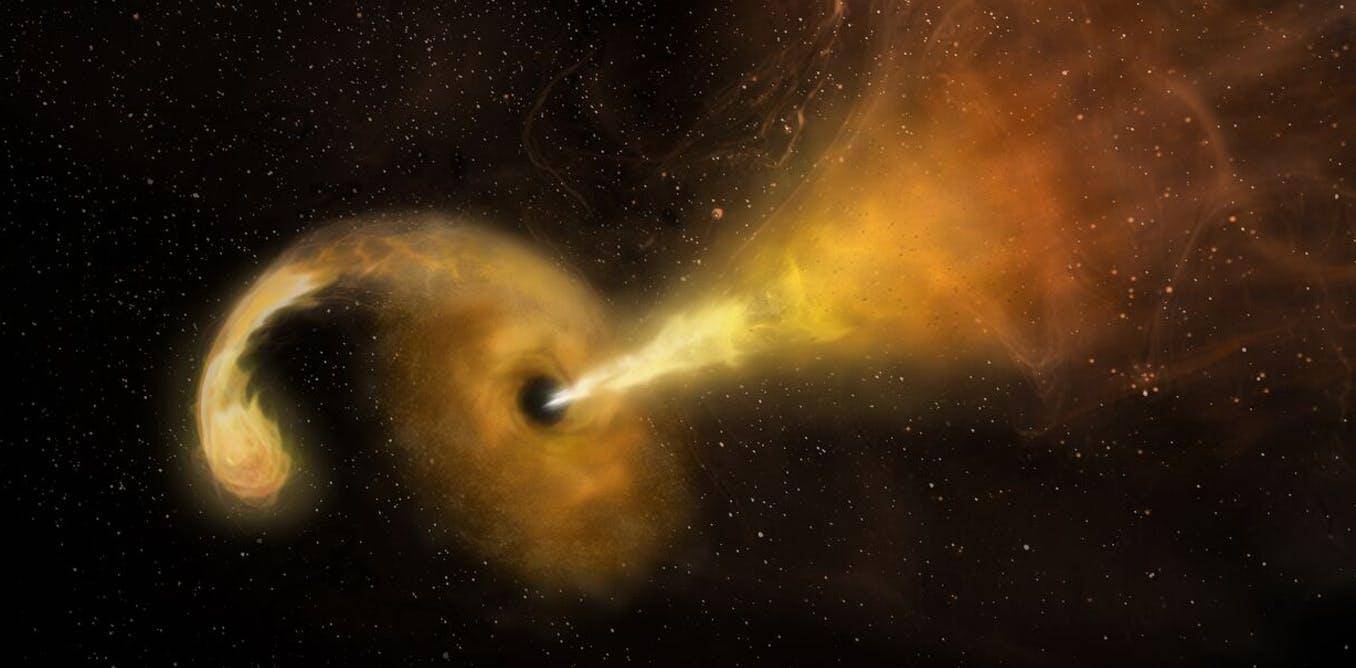

羅伯特·奧本海默在1939年預測,一顆超大質量恒星可能會坍縮,從而在宇宙中形成一顆“冰凍恒星”,而不僅僅是在數學上。坍縮似乎會減慢,因為實際上在它穿過rs點的時候會凍結。恒星發出的光在rs點會經歷一次強烈的紅移。

不幸的是,許多物理學家認為這只是施瓦茨柴爾德度規高度對稱性質的一個特征,他們認為在自然界中這樣的坍縮實際上不會由于不對稱而發生。

直到1967年,也就是rs被發現將近50年后,物理學家斯蒂芬·霍金和羅杰·彭羅斯才證明,黑洞不僅是廣義相對論的直接結果,而且是人類無法阻止的坍塌。

脈沖星的發現支持了這一理論,不久之后,物理學家約翰·惠勒在1967年12月29日的一次演講中為這一現象創造了“黑洞”一詞。

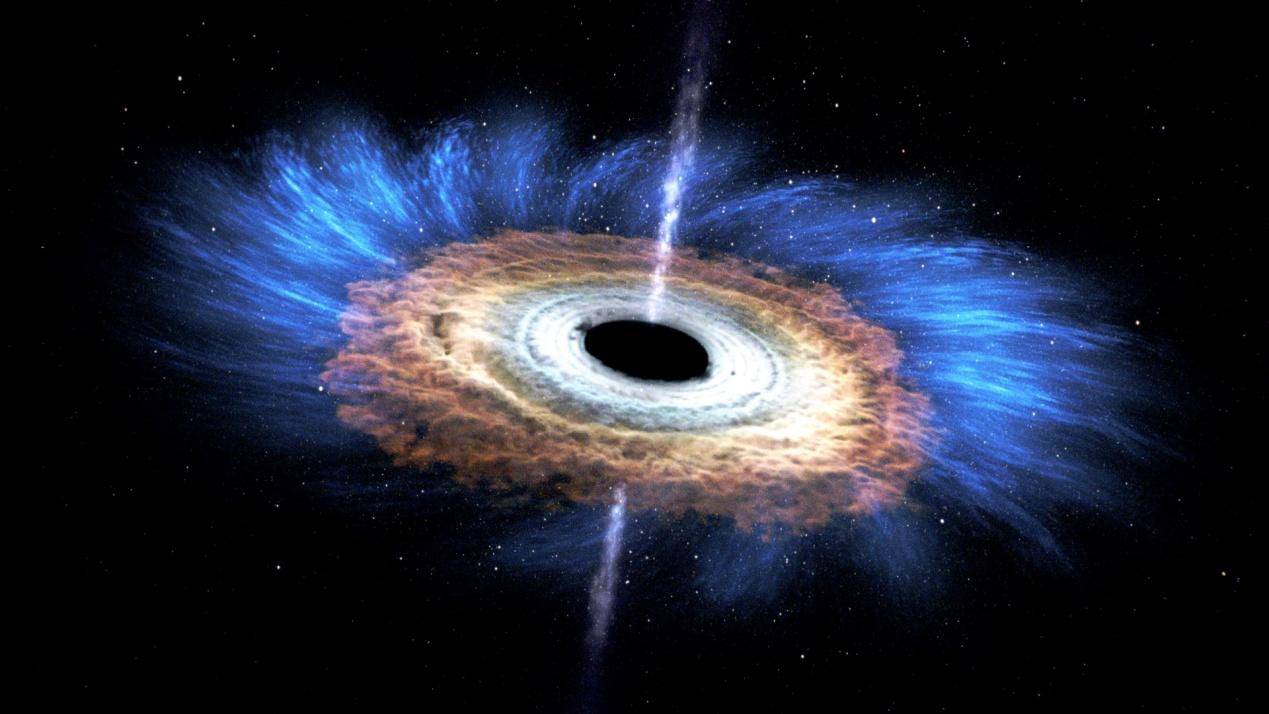

隨后的工作包括霍金輻射的發現:黑洞可以發射輻射。

關于黑洞的猜測

黑洞是一個充滿挑戰的領域,吸引了不少想要“探險”的理論家和實驗者。今天,盡管黑洞的確切性質仍有疑問,但人們幾乎一致認為黑洞是存在的。有些人認為落入黑洞的物質可能會在宇宙的其他地方重新出現,就像蟲洞一樣。

黑洞理論的一個重要補充是霍金輻射,由英國物理學家斯蒂芬·霍金于1974年提出。