“西安市玉祥門外,矗立著一座古樸典雅的“絲綢之路”巨型石雕�。那馱著彩綢的一峰峰駱駝����,高鼻凹眼的西域商人,精神飽滿��、栩栩如生��。商人們在這個東方大都市開了眼界����,正滿載貨物返回故鄉���?����!?/p>

每當人們凝望這座“絲綢之路”巨型石雕�,無不對“古絲綢之路”上經濟文化的繁榮景象充滿遐想���。

事實上����,如今聞名于世的“絲綢之路”�,起源于河西走廊。

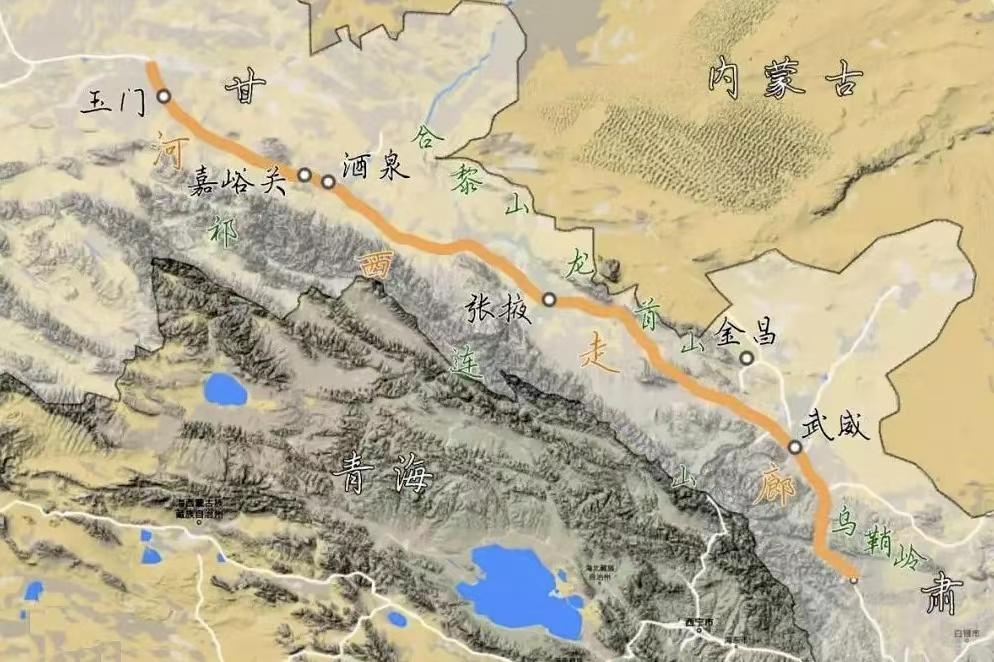

河西走廊位于甘肅西北部的祁連山與北山(龍首山�、馬鬃山���、合黎山)之間��,東起烏鞘嶺、西至古玉門關�����,長約1200公里,因地處黃河以西���、形似走廊,故稱河西走廊�����。其歷代均為中原通向中亞�、西亞的必經之路,不僅是“絲綢之路”的咽喉要道�,更是東西方文化交流史上的一條黃金通道��。

在中華民族的歷史進程中,河西走廊關乎一個國家政治經略�����、經貿促進�����、文化交融的宏圖大夢。而這一切都要歸功于兩千多年前兩次出使西域的“東方哥倫布”張騫���。如果沒有他“鑿空”西域、打通河西走廊��,也就沒有現在的“絲綢之路”�����。

那么�,張騫為何?要兩次出使西域�?“鑿空”西域途中都遭遇了哪些磨難?本文將一一揭曉?答案。

首次西行:聯合大月氏,共同抗擊匈奴�。

故事還要從西漢時期說起�。

公元前141年�,漢帝國已經運行了60余年,年僅16歲的漢武帝劉徹鏟除異姓王,并平定劉姓諸王叛亂���,使得中央集權進一步加強。同時,自漢高祖劉邦起就一直奉行“輕徭薄賦”和“與民休息”的防御?政策,彼時的漢帝國?國力相當充沛,正處于國富民強的時代。

但軍事和外交上的羸弱����,卻讓這個國家被北方的匈奴王朝襲擾和壓制了幾十年���。

匈奴始終是東亞大陸諸國的噩夢�����,他們曾經是亞洲大陸上最強大、幅員最遼闊的游牧部落,成為橫亙在東西方之間的可怕力量。

秦末漢初之時,趁著中原形勢混亂之際����,匈奴杰出的軍事統帥冒頓單于殺父自立�,驅逐東胡����、月氏等鄰族一統大漠�,建立起龐大的匈奴王朝,可控制的勢力范圍東起遼東�、橫跨蒙古草原�����,西與羌、氐相接���,北達貝加爾湖,南抵河套平原���。

這個王朝雄踞在高原大漠之上,俯瞰著東亞腹地����,成為漢帝國最強悍的敵人����。

面對被匈奴長期壓制的局面��,年輕的漢武帝不想再忍受這種屈辱�,決心徹底改變這一切�����。

漢武帝劉徹登基不久后��,從被俘獲的匈奴軍官那?得到一條情報:居住在河西走廊一帶且勢力較大的月氏游牧部落趕走了烏孫人��,而匈奴單于進入河西走廊后,又殺死了月氏的領袖,甚至把他的頭顱做成酒器,新的月氏王渴望報匈奴的殺父之仇��,但卻力不從心���,于是只好被迫西遷���。

漢武帝劉徹覺得天賜良機���,假若?能聯合西域的月氏部落���,形成東西方向的雙向?夾擊�����,必定可以打敗匈奴。于是一個可以解除北方匈奴對漢都城長安威脅的戰略構想����,被提上漢帝國的日程表����。

可遺憾的是����,當時漢帝國?幾乎所有的謀臣武士都對遙遠的西方世界一無所知,只知道向西渡過黃河之后����,有一條河西走廊可以通往西域�。

此時河西走廊的控制權牢牢?地掌握在匈奴王朝的渾邪王和休屠王手中�����,月氏部落西遷后的下落也無人知曉��。

穿過河西走廊前往西域尋找月氏部落,說服他們和漢帝國夾擊?匈奴����,無疑是踏上一條死亡之路。

漢武帝劉徹?決定公開征募敢于擔此?重任的勇敢者,也正是基于這種歷史條件�,讓?一代英才俊杰張騫登上歷史舞臺�����,施展宏圖、建功立業。

張騫���,字子文,漢中成固(今陜西城固縣)人。公元前138年,滿懷抱負的張騫以侍從官(朝廷行政事務見習官)的身份挺身應募�����,挑起國家和民族的重任����,帶著匈奴人堂邑父和一百?多名勇士,毅然地走上了征途。

自幼生活在富庶中原的張騫和他的使團一路向西�����、渡過黃河后�����,從扁都口進入了河西走廊的茫茫戈壁�����。

盡管出發前就對途中的艱苦與險惡做好了充足的心理準備����,但隨著日漸深入河西走廊�����,戈壁堅硬、黃沙漫漫、人煙稀少,極度惡劣的自然環境讓他們倍感壓力���。

并且強大的匈奴王朝與中原王朝的對立已經持續了幾百年,若是不幸撞到匈奴士兵,后果不堪設想��。

正所謂出師未捷身先死�����。正當張騫一行匆匆穿過河西走廊時�,不幸遭遇?了一支彪悍的匈奴騎兵�,他們?沒有任何懸念的全部被俘虜。

匈奴的右部諸王立即把張騫等人押送到匈奴王庭(今呼和浩特附近),見當時的匈奴王軍臣單于。

軍臣單于在得知張騫使團此次的出行目的后����,大發雷霆地對張騫說:“月氏在吾北���,漢何以得往�����?使吾欲使越,漢肯聽我乎?”��。

站在匈奴人的立場��,漢使通過匈奴地區���、出使月氏絕無?可能���。就像漢帝國?不會讓匈奴使者穿過漢區����,去南方的越國一樣�。

出乎意料的是�����,張騫和使團并?沒有被殺害���,匈奴只是將他們扣留�����、軟禁。

為套取更多關于漢王朝的情報以及拉攏張騫和其使團為?其?效力���,匈奴王與張騫打起了“情感牌”,讓一個善良的匈奴女子與他結為夫妻�。

面對種種威逼利誘�����,這個男人不屈服、不妥協����,雖然被囚禁在匈奴的營地�����,但他絲毫沒有動搖為漢帝國?通使月氏的意志和決心。

據《史記》記載���,張騫“為人強力����,寬大信人�,蠻夷愛之”��?����;蛟S?是?由于他的性格和為人,匈奴逐漸放松了對其的戒備與管制�����。

公元前129年�����,在匈奴人監管下生活了九年的張騫����,帶著自己的隨從堂邑父趁匈奴人不備����,逃出了匈奴人的控制區。但他并不是要回長安�,而是選擇繼續完成漢帝國交給自己的神圣使命�。

可在其被扣匈奴期間�����,西域的形勢早已發生了變化���。月氏部落在匈奴的打擊下分成了兩支����,大月氏選擇背井離鄉���、遷居到中亞阿姆河流域�����,而小月氏則留在敦煌南山地區與羌人雜處。

當張騫得知這一消息后��,毅然折向西南方向��,與他的隨從穿越塔克拉瑪干沙漠����、翻越帕米爾高原��,途徑大宛���、康居�����、大夏等西域數國,尋找?大?月?氏的?足跡遍及了?天山南北和中亞、西亞各地����。

今天的我們依舊無法想象兩千多年前����,張騫是如何在強大的信念支撐下���,橫穿大漠來到大月氏的��。

由于阿姆河流域土地肥沃,大月氏游牧部落的生活方式逐漸演變成發展農業生產的狀態�����,已無意復仇,對于漢武帝聯合攻擊匈奴的提議并不感興趣。

公元前128年,張騫再三邀請大月氏王無果后����,于是便動身回國�。為了避開匈奴的控制區���、以免遭到匈奴人的攔截����,張騫決定改變?返回?路線,先?通過青海羌人地區,再次翻越帕米爾高原,最?后?沿昆侖山北麓,經莎車����、于闐(今和田)迂回北上返回長安���。

但出乎意料����,當時的羌人也成為了?匈奴的附庸�,時運不濟的張騫又?一?次?成為匈奴騎兵的俘虜,可令人驚奇的是:這一?次?匈奴首領還是?寬恕了他�����。

公元前126年春����,匈奴王軍臣單于病逝��,張騫趁匈奴內亂之機�,帶著自己的匈奴族妻子和隨從堂邑父逃回長安���。

二出西域:聯絡烏孫國�,加強對外聯系。

出使西域十三年的張騫�����,帶回來大量關于河西走廊和廣闊西域的重要情報�����,不僅讓漢武帝劉徹意識到河西走廊的重要性�,并且極大地激發了漢武帝向西拓展的信心�����。

公元前121年�,基于打通并有效控制河西走廊的戰略意圖����,漢武帝決定發起河西戰役。因博望侯張騫在第二次河西之戰中貽誤戰機����,被漢武帝免去爵位�,成為庶民����。

公元前119年�,這時的漢帝國國力強盛、蒸蒸日上�����。漢武帝強烈渴望能建立一個疆域萬里�����、威震八方����,遠方的人都要通過九重翻譯來朝見的國家。于是再次征召從巔峰跌落谷底的張騫����,任命其為中郎將代表國家出使西域���。

與首次出使西域時相比�,這次張騫率領的使團隊伍龐大�,隨從人員三百、牛羊萬頭�����,并攜帶帝國產出的絲綢���、瓷器�����、茶葉和牛羊幣帛等財物���,向西域進發。

由于河西走廊已在漢帝國的掌控之中,這一次他順利抵達了西域的烏孫國(今伊犁河和楚河流域),表達了結盟的意愿����?��?纱藭r正值烏孫國政局動蕩�,西漢王朝欲同烏孫結盟的政治目的再次落空�。

但在烏孫期間,張騫派副使分道赴大宛、大月氏�����、大夏���、安息�����、身毒和天山以南的于闐等地進行訪問����,幫助漢帝國與中亞�、西亞及南亞地區建立起友好關系,各國紛紛遣使來漢,開始了經濟、文化方面的廣泛交流�����。

公元前115年�����,張騫回漢后��,拜為大行令�����。次年病逝于長安���,歸葬漢中故里�����。

結語

司馬遷稱贊張騫通西域的壯舉,有“鑿空”之功�����,這絕非妄言����。作為“華夏睜眼看世界第一人”���,雖然兩次西域之行的使命均未達成�,但張騫先后兩次出使西域的經歷與所見所聞�,讓地處亞洲東部的中國視野大開,并且促進了東西方文明的交流,后人也正是沿著張騫的足跡,走出了譽滿全球的“絲綢之路”���。