在中國的喪俗文化中��,做“七”儀式挺重要的,它一般會(huì)和吊唁儀式放在一起進(jìn)行��。依照古代的喪俗來看��,人死后其靈柩要停三天以上��。這是因?yàn)槿藗冇X得死者有一定的復(fù)生機(jī)會(huì),如果在死后三天時(shí)間內(nèi)沒能還陽��,這就說明死者真的離開了��。

而在做“七”儀式里��, 人們每逢七天就有一祭,需要持續(xù)七七四十九天,這之后才算結(jié)束?�,F(xiàn)在有不少人都覺得“七七喪俗”很迷信��,但其實(shí)“七七喪俗”是有依據(jù)的��,當(dāng)中的頭七五七均有說法。

“七七喪俗”遵循“七七制度”

首先需要強(qiáng)調(diào),“七七制度”不管在科學(xué)上��,還是文化傳承上都有依據(jù)��。這個(gè)制度是儒家文化��、道家文化和佛教文化相互柔和的產(chǎn)物。當(dāng)人死去以后��,后人每隔七天就會(huì)祭奠一次亡故的長輩��,一直延續(xù)到七七四十九天為止��。

不過隨著時(shí)間的推移,“七七喪俗”逐漸被簡化為“五七”��,有些地方甚至只剩下“頭七”��。而在這兩個(gè)時(shí)間里,后人所舉行的祭奠儀式也會(huì)相當(dāng)重視��。

至于“七七喪俗”的形成��,學(xué)術(shù)界認(rèn)為有兩種說法��。首先第一種說法是:七七喪俗源自于中國古代的招魂文化。第二種說法則是佛教中的“七七”奠��、“七七”齋��。

這里簡單說一說“七七齋”��,所謂七七齋,指人死后的四十九天時(shí)間里��,親屬需要每七天為死者營齋作法��,或指第七次之追薦日��。之所以要舉行這樣的儀式���,就是為了讓死者能夠“得生緣”���,死者投生后就可以“轉(zhuǎn)劣為勝”���。

對(duì)“七”的崇拜

事實(shí)上除了上述兩種說法以外���,還有一些人提出���,“七七喪俗”的形成更有可能是因?yàn)楣湃藢?duì)“七”這個(gè)數(shù)字的崇拜���。而道教以及佛教的說法,只能說是略有些影響罷了���。

在儒家文化中,喪葬禮儀被當(dāng)成是“孝道”的表現(xiàn)���,“孝道”又是衡量一個(gè)人道德如何的重要標(biāo)準(zhǔn),大概也是因?yàn)槿绱?��,人們才?duì)“七七喪俗”相當(dāng)重視。

早在周朝時(shí)期,古人其實(shí)就已經(jīng)有了父母葬后���,迎其魂靈進(jìn)入棺木的儀式。且最重要的是���,古人有著相當(dāng)森嚴(yán)的等級(jí)制度,這就使得死者的“七虞之禮”延續(xù)時(shí)長不盡相同���。

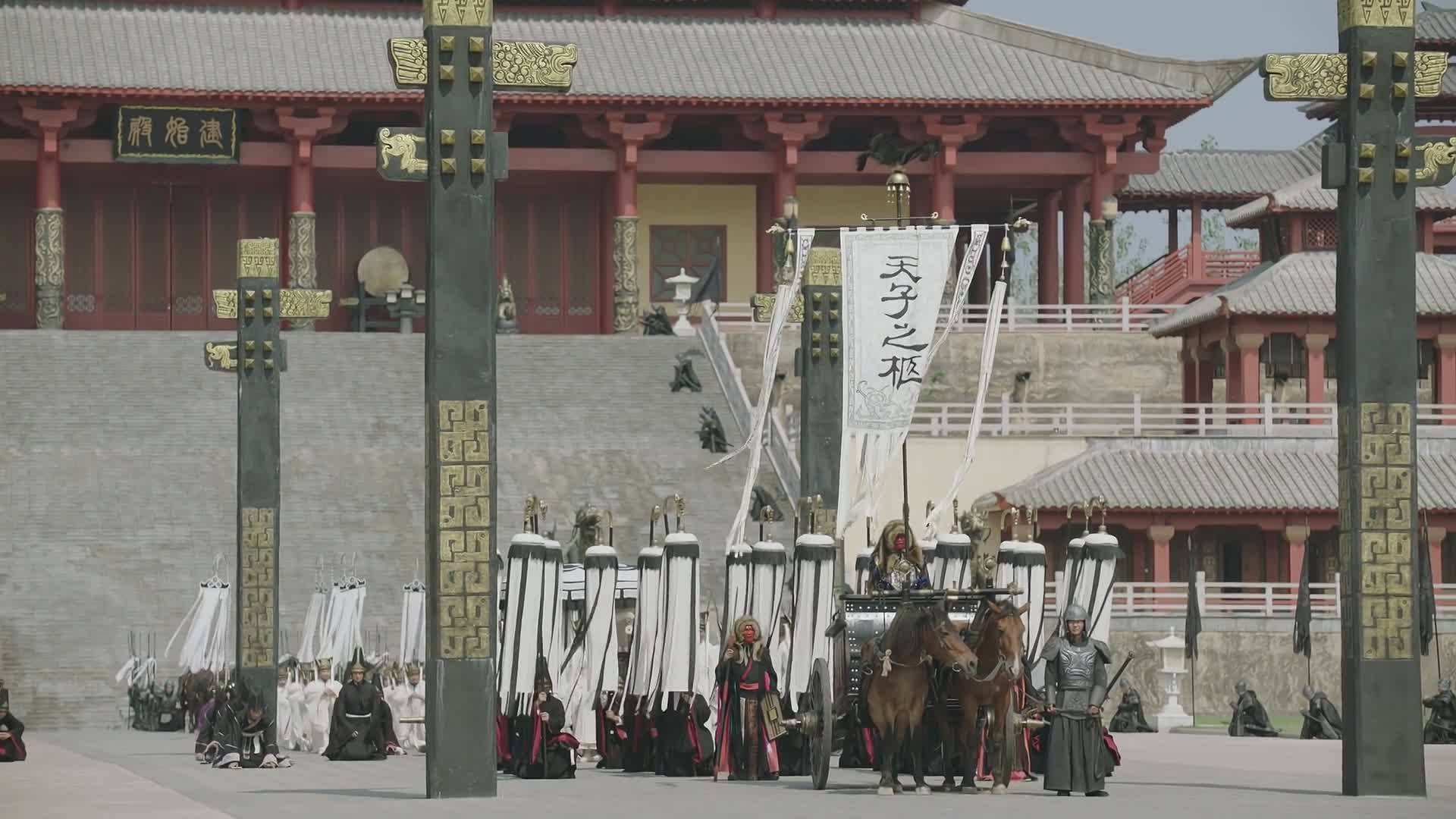

比如說士之喪為“三虞”,大夫之喪為“五虞”���,諸侯之喪為“七虞”。最重要的是���,“七虞之禮”起初為周天子、諸侯設(shè)立���,其他人根本沒有權(quán)利使用。

后來“七虞之禮”會(huì)普及到民間���,是因?yàn)橹艹笃诔霈F(xiàn)了“禮崩樂壞”的現(xiàn)象,再加上“七虞之禮”普及的過程中���,還受到了道教以及佛教的推動(dòng),因而“七七喪俗”也就成了我國傳統(tǒng)喪俗中很重要的一個(gè)組成部分���。

七七喪俗

在整個(gè)“做七”過程中,有著很多具體的禮儀步驟。比如說在廣州一帶���,舊喪俗中的第五個(gè)七天,必須由外嫁女回來,整天的費(fèi)用完全由外嫁女承擔(dān)���。倘若死者沒有外嫁的女兒���,就需要由外嫁的侄女或侄孫女來做���。

而頭七���、三七以及七七���,也被叫“大七”���,這些日子里的祭奠儀式中���,外嫁女兒以及媳婦們需要每人各提一個(gè)燈籠���,在規(guī)定的儀式中賽跑���,爭取第一個(gè)跑回家���,以此來庇佑死者靈魂。

另外做七儀式通常由女婿主持。像浙江一帶���,不同地方“做七”有不同的操作。杭州地區(qū)女婿要操辦“五七”,而寧波等女婿則要在做“六七”。

并且只有到了“五七”���,死者才會(huì)知曉自己已經(jīng)身死,因而很多地方都會(huì)搭起“望鄉(xiāng)臺(tái)”,就是為了讓死者方便眺望陽間的家室���、會(huì)見親友,離開得可以無牽無掛一些。

等到四十九天的時(shí)候���,就需要“斷七”了���,斷七時(shí)很多地方會(huì)專門請(qǐng)道士和尚來做道場(chǎng)���,為活人祈禱���,“斷七”之后死者的子女們就可以脫下喪服���,換上常服了���。

停柩與吊唁

我們?cè)谇拔闹杏姓f���,古代喪俗中靈柩最少要停三天以上���。最開始這樣做的確是為了不錯(cuò)過死者復(fù)生���,但后來要花費(fèi)很長時(shí)間停柩���,是因?yàn)楣艜r(shí)候的喪禮繁縟復(fù)雜���,不留下足夠的時(shí)間���,根本無法將所有的禮儀進(jìn)行完成���。

比如說天子諸侯���,他們?cè)谙略崆?��,需要?zhǔn)備好專門的陵墓以及大量陪葬品���,這些均需要耗費(fèi)大量的人力以及時(shí)間���。

再加上古代很多地方還有父母合葬的要求���,當(dāng)“父死不知母墳���,母死不知父墓”的時(shí)候���,都需要將死者暫時(shí)殯起來���,等找到對(duì)應(yīng)的墓地時(shí)再進(jìn)行合葬���,因此靈柩并不一定會(huì)停留三天���,有時(shí)候甚至需要更長的時(shí)間���。

然后再來說一說吊唁儀式���,吊唁儀式基本上都會(huì)與“做七”儀式一起進(jìn)行���。所謂“唁”���,則指親友接到訃告后來吊喪���,并慰問死者家屬���,這時(shí)候死者的家屬需要“哭尸于室”���,前來吊唁的人要跪拜答謝和迎送如禮���。

并且布置靈堂���、搭建靈棚也有很多講究���,依照各地區(qū)的要求���,做不同的處理���。

不過到現(xiàn)在���,這些習(xí)俗也只有相對(duì)偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū)還在認(rèn)真執(zhí)行���,在城市中的吊唁儀式則被大大簡化���,主要剩下遺體告別和開追悼會(huì)���。

在進(jìn)行遺體告別和參加追悼會(huì)時(shí)���,吊唁的人需要身著素裝,佩戴白花和黑紗,一一向遺體鞠躬致哀,再繞遺體一周瞻仰遺容���。等對(duì)死者的主要親屬致以簡短的勸慰之語后,就可以離開了。