科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)

在階級(jí)社會(huì)中,人被分成三六九等,隨著時(shí)代發(fā)展,人權(quán)理念深入人心,如今倡導(dǎo)的是“人人生而平等”。

在印度,等級(jí)森嚴(yán)的種姓制度曾持續(xù)幾千年的歷史,至今仍未徹底根除。那么,高種姓與低種姓之間,究竟有著多大的差距?

種姓制度起源于古印度,公元前2000年代中葉,雅利安人翻山越嶺,從印度西北部入侵,經(jīng)過(guò)幾百年的擴(kuò)張,逐漸控制了整個(gè)北方印度。

雅利安人不僅內(nèi)部貧富分化,在對(duì)待印度土著時(shí),也以高高在上的態(tài)度奴役。在他們的控制下,當(dāng)?shù)匦纬闪艘环N等級(jí)森嚴(yán)的制度,這是種姓制度的開端。

種姓制度形成,距今已有3000多年歷史。

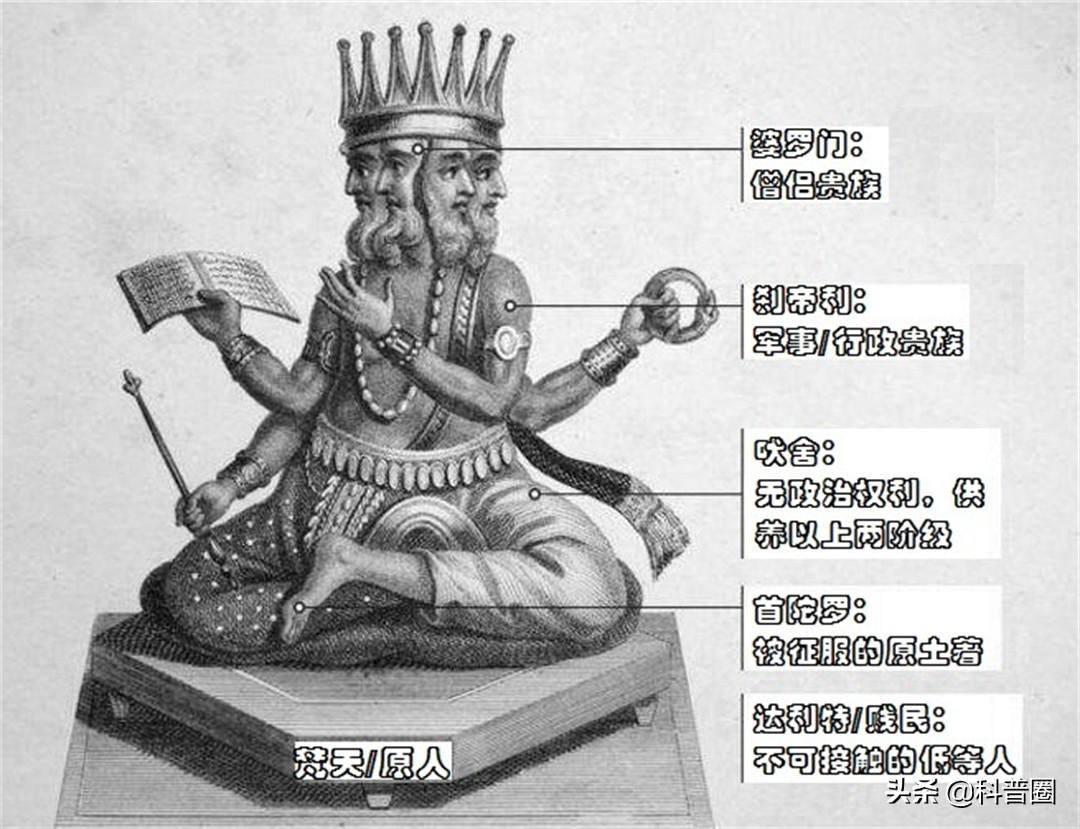

在印度的梵文中,這種制度被稱為“瓦爾納制度”,瓦爾納意為“顏色/品質(zhì)”。在印度教的種姓制度中,人被分成了4個(gè)等級(jí)。

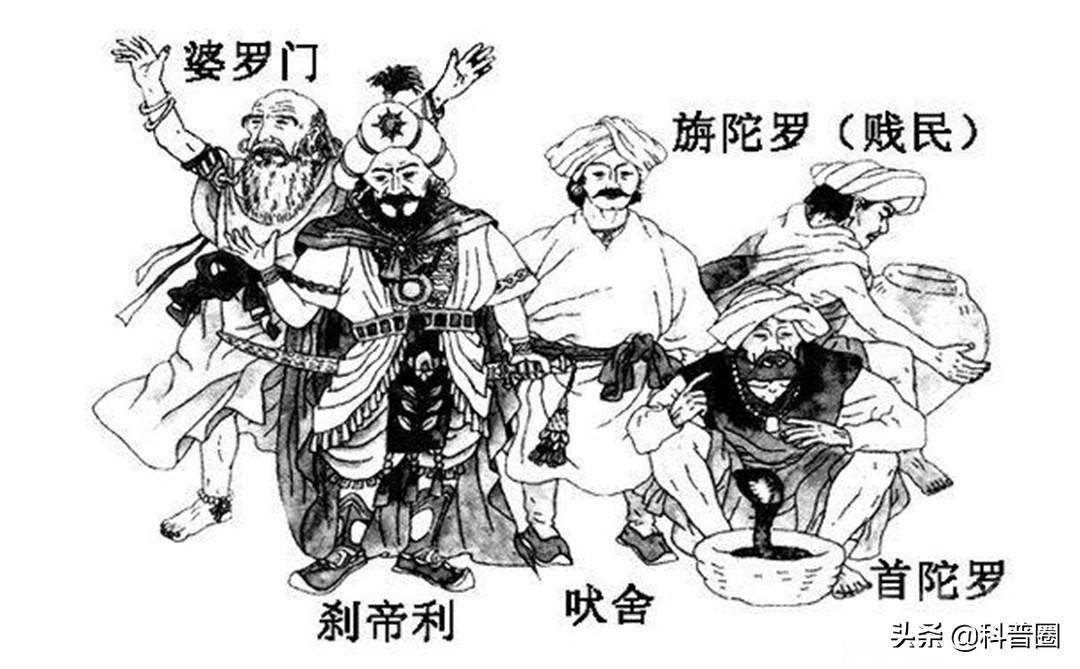

婆羅門

婆羅門是印度的最高種姓,在印度教中,梵天是創(chuàng)造之神,婆羅門是梵天的嘴,是最為尊貴的一群人。

婆羅門主要由僧侶、貴族構(gòu)成,掌握神權(quán),壟斷著文化教育,掌管報(bào)時(shí)農(nóng)時(shí)季節(jié)、釋經(jīng)、祭神等事務(wù)。在其他方面,他們也擁有諸多特權(quán)。

由于把控著文化教育資源,婆羅門往往教育水平更高,擁有更高文化水平的他們,又能進(jìn)一步地灌輸和加深等級(jí)觀念。

而印度的經(jīng)濟(jì)和政治領(lǐng)域,幾乎成了婆羅門的天下。作為印度的統(tǒng)治階級(jí),他們有權(quán)利一輩子不交稅,擁有對(duì)古經(jīng)文的解釋權(quán)。

在我們的古語(yǔ)中,殺人要“償命”;在法治社會(huì)中,一個(gè)人殺了人就要受到法律的制裁。但是在印度,婆羅門可以無(wú)視這些規(guī)矩,即使殺人了也能免除死刑。

剎帝利

如果說(shuō)婆羅門是梵天的嘴巴,那剎帝利就是雙臂,僅在婆羅門之下,同樣是高種姓。剎帝利是軍事貴族、行政貴族,擁有征收賦稅的特權(quán),生生世世守護(hù)婆羅門。

吠舍

這一階層被認(rèn)為是梵天的雙腿,他們是普通雅利安人,屬于平民階級(jí),沒有特權(quán)。吠舍主要從事農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、手工業(yè)、商業(yè)等,向國(guó)家納稅,供養(yǎng)上面兩個(gè)種姓的人。

首陀羅

首陀羅被視為梵天的雙腳,他們絕大多數(shù)是印度的土著居民,并非雅利安人。他們是人口最多的種姓,身份通常是傭人、工匠,從事的工作在人們眼中是低賤的。

在這4個(gè)種姓中,婆羅門、剎帝利是不可否認(rèn)的高種姓,吠舍、首陀羅則是低種姓。而在首陀羅之下,還有一個(gè)連排名都進(jìn)不去的“達(dá)利特”。

達(dá)利特被看作“賤民”“不可接觸者”,因此他們連出現(xiàn)在種姓制度列表的資格都沒有,不包含在四大種姓之內(nèi),處于歧視鏈的底層。

我國(guó)處于封建社會(huì)時(shí),平民百姓尚可通過(guò)科舉、軍功等方式,改寫自己的未來(lái),但是在印度的種姓制度下,這是十分困難的事情。

被種姓制度控制的印度人,是沒有職業(yè)自由可言的,他們職業(yè)世襲,低種姓人不能從事高種姓人的工作。留給達(dá)利特的,只有“清道夫”“掏糞工”等工作。

他們?cè)跒橐恍┐遄庸ぷ鞯臅r(shí)候,不能住在村子里,也不能在那里的井里打水。因?yàn)椋渌N姓的人將他們看作“會(huì)傳播骯臟”的生物。

達(dá)利特有多卑微呢?即使是在走路的時(shí)候,他們也要小心翼翼避開他人,因?yàn)槿绻白勇涞剿松砩希馕吨环N冒犯。

婚姻方面,種姓制度實(shí)行內(nèi)部通婚制,只有同一種姓人才可結(jié)婚,倘若父母種姓不同,其孩子則被稱為雜/種姓。

甚至,如果有高種姓的女性試圖和低種姓的男子結(jié)婚,那么她可能會(huì)被家族用私刑殺害。后來(lái)雖然出現(xiàn)了不同種姓通婚的情況,但基本是高種姓男子娶低種姓女子,并且女方要帶大量嫁妝。

問題來(lái)了,既然高低種姓的生活堪稱云泥之別,那為什么低種姓人不冒充高種姓人?

首先,印度人的種姓制度已經(jīng)傳承了幾千年,不是輕易能更換偽裝的。他們的種姓會(huì)在姓氏中體現(xiàn)出來(lái),想要稍微徹底一些地冒充高種姓人,必須更改姓名,這可不是什么簡(jiǎn)單的事。

其次,去印度旅游的時(shí)候,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),印度人的膚色有很大差別,這是因?yàn)樗麄兎N族不同。婆羅門、剎帝利、吠舍都是雅利安人,屬于白種人,膚色會(huì)白一些;首陀羅、達(dá)利特是印度土著民族,膚色較深。

除此之外,種姓制度過(guò)于森嚴(yán),一旦被發(fā)現(xiàn)低種姓人冒充高種姓人,后果將不堪設(shè)想,這也使得普通低種姓人不敢輕易冒險(xiǎn)。

種姓制度違背了人權(quán)和平等的理念,被視為阻礙印度社會(huì)發(fā)展的毒瘤,無(wú)論是印度國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,它都遭到了不少批評(píng)。

1947年,印度獨(dú)立,正式廢除了種姓制度的法律地位,禁止種姓分類和種姓歧視。

不過(guò)在實(shí)際生活中,種姓制度仍存在一定的影響,尤其是在一些保守的農(nóng)村。

根據(jù)2001年相關(guān)統(tǒng)計(jì),印度全國(guó)平均識(shí)字率為63%,最低種姓的識(shí)字率只有55%。現(xiàn)實(shí)中,印度想要徹底消除種姓歧視,還有一段路要走。

李俊遠(yuǎn)

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml