“知縣”和“縣令”這兩個古代封建王朝的官職稱呼,乍一聽,似乎都是縣長的意思。事實上,兩者之間一字之差卻是天壤之別。

封建制度的演變

說起“縣令”,鮮少有人知道,縣令的出現甚至比皇帝還要早,甚至早到要從遠古時期講起......大禹治水有功,成功當上華夏民族的領袖。大禹死后,將自己的領導位置傳給了兒子啟,自此,中國正式進入“父傳子,家天下”的封建王朝。

大禹治水畫像

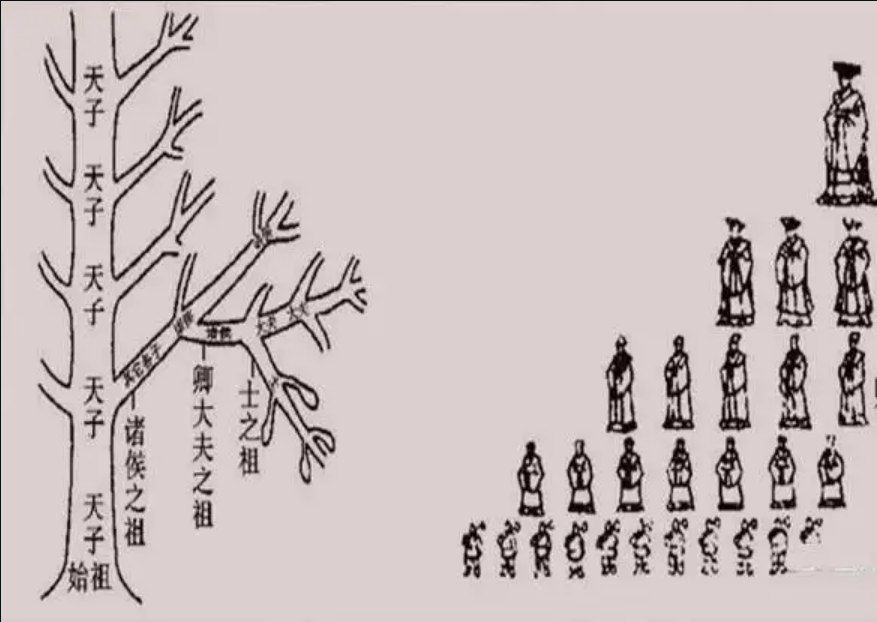

到了周朝,封建制度發展為分封制,即周天子對全國進行區域劃分,隨后任命王室成員和功臣到不同的地方各自進行治理。周朝初期,由于各地諸侯都十分賢明忠誠,感激于周天子的分封,所以這種分封制也就十分有效。

但是,隨著時間的推移和世襲制的存在,各地諸侯的能力也一代不如一代,忠誠度也大不如從前,自此,分封制逐漸崩潰,各諸侯擁兵自重,互相傾軋,周天子形同虛設。由此進入到一片混亂的戰國時期,新的行政制度隨之產生。

周天子的分封制

縣令的由來

戰國時期,各諸侯國各自分裂獨立,互相吞并,戰火連天,局勢變化于斗轉星移之間。每當打下新的地盤,就不得不頭疼于如何管理這片新的土地,因此,“縣令”這一官職應運而生。

由于這片土地是諸侯國通過戰爭侵略得來的,所以,土地上的原住民多多少少都會對侵略者產生抵觸情緒。而侵略者們為了補償戰爭之中自身受到的損失,往往會對被侵略土地上的人民進行橫征暴斂,使得原住民與新的統治階級之間的矛盾愈發劇烈,地區局勢也會變得動蕩不安,不利于休養生息。

戰國時局圖

因此,新土地的管理問題便成為了一塊燙手山芋,十分難以處理,但要是撒手不管,也難以使統治階級對于這塊土地的統治權得到長久的維持。

為了取得原住民對于新的統治階級的信任,征服者往往會從當地拉攏一些有威望的本地人來擔任這個地區的領袖和管理者,并將其稱之為“縣令”。這些縣令在當上縣令之前,就十分具有號召力,因此,由他代替統治階級來管理這個地區,也能讓更多的原住民信服。

縣令的照片

當然,此時的縣令也并不會被賦予太多權力,平時主要就是負責維持治安、征收錢糧就已經足夠了。而戰國時期之所以不敢讓縣令擁有太多權力,主要還是因為諸侯國國土面積小,所以也最害怕內部造反,一旦造反,整個國家的覆滅都將會是輕而易舉。所以,中央統治階級必然會想方設法地將權力牢牢掌握在自己的手中了。

秦始皇統一六國以后,諸侯國的概念便不復存在了。面對統一之后的廣袤國土,為了便于中央集權和管理,秦始皇便決定將原先分封制的行政制度改為了郡縣制度,自此,縣便成為了一個正式的行政單位,縣令也正式成為了專屬于縣這一行政區域的官員。

秦始皇統一六國的插畫

但這時的縣令,也并不是那么讓人完全接受的。因為許多人都還留存著分封時期的概念,不愿意承認自己已經成為了秦國人,所以自然也不待見郡縣制下的基層父母官:縣令。所以,縣令的處境似乎變得更加尷尬了,甚至于劉邦起義時,就是通過殺掉沛縣的縣令來開頭的。

不過,無論是秦還是漢,都明確規定了人口萬戶以上的縣,縣官稱縣令。魏晉南北朝時期,由于戰亂頻繁、人口銳減,這一時期的縣長官便統統都叫做縣令。隋唐時期,縣令的品階和叫法分得更加細致繁瑣,時至如今,縣令大概等同于一個縣的中共縣委副書記,是僅次于中共縣委書記的二把手。

影視劇里的縣令

說完了縣令,再來看看知縣有什么不同?

知縣的由來

知縣最早產生于唐朝末年的五代十國。隋唐時期,縣的最高長官就是縣令,但是到了軍政割據、各自為政的唐末,唐朝天子已然形同虛設。此時,縣作為唐代地方政治的基礎,歷來都是各方割據勢力爭相搶奪的地方。

唐末藩鎮割據

此時,唐朝天子雖然形同虛設,但這些地方割據勢力的將領也不好過于明目張膽地直接將原本的縣令趕走,于是便派遣自己的官員去和當地的縣令進行“共同治理”,好進一步削弱縣令手中的實權。

宋代時,深怕地方武裝勢力過于強大從而威脅中央集權的趙匡胤,一邊推行重文輕武的政策,一邊對地方基礎官職進行改革,其中最重要的一項,便是對縣令的任命進行改革。宋代的縣,是按照人口多寡和位置的戰略性分為望、緊、上、中、下五個級別。

趙匡胤杯酒釋兵權

對于上中下這三個中低等級別的縣,依舊按照以往的傳統設置縣令來進行管理,但是對于望、緊這兩類人口眾多、戰略性強的縣,便由中央派遣朝官進行治理,而且,這個中央派遣地方的朝官還是采用輪換的制度,并不是固定的。

尤其是宋代時期,科舉制度繁榮,許多中榜的預備士大夫便會被朝廷輪流派遣到地方進行基層鍛煉,有了一定的資歷積累再回京為官。而這些從中央委派到地方掌管縣務的官,就被稱之為知縣。在文人墨客興盛的宋代,參加科舉制度、步入仕途的人尤其之多,所以被派往地方的知縣數量,也在逐漸超過傳統縣令的數量。

宋朝的官員

久而久之,縣的最高級別長官,便都被稱為知縣了。歷史上著名的王安石,在考中進士之后,也是先被派往地方擔任淮南節度判官,后來又被調往鄞縣擔任知縣,因政績頗豐回京為官。

到后來的元明清三代,也都沿用了宋代的“知縣”叫法,縣令由此逐漸淡出歷史舞臺,被“知縣”取而代之。

與人民群眾同在

知縣和縣令的區別

最后來總結一下知縣和縣令的區別所在。兩者從設立之初就截然不同,縣令出現的時間更早,一直都是地方縣級行政區的最高官員,直到唐末和宋代才開始逐漸被知縣取代。而知縣出現的時間就晚得多,且一開始就是以臨時性質的職位為主,直到明清時期徹底取代縣令才開始逐漸趨于穩定。

官員正在交頭接耳

但總的來說,二者官階高低的區別其實相差不大,朝中地位都不高。縣令一直都很正規穩定、而知縣在宋代只不過是仕途小白刷經驗用的道具。不過,縣令再穩定也只不過是地方官,跟那些遲早成為中央官的知縣還是明顯不同的。同時,由于知縣這一職務在基層之中是中央權力的代表,是通往中高級官員的上升通道,所以也更能激發官員們的工作熱情。

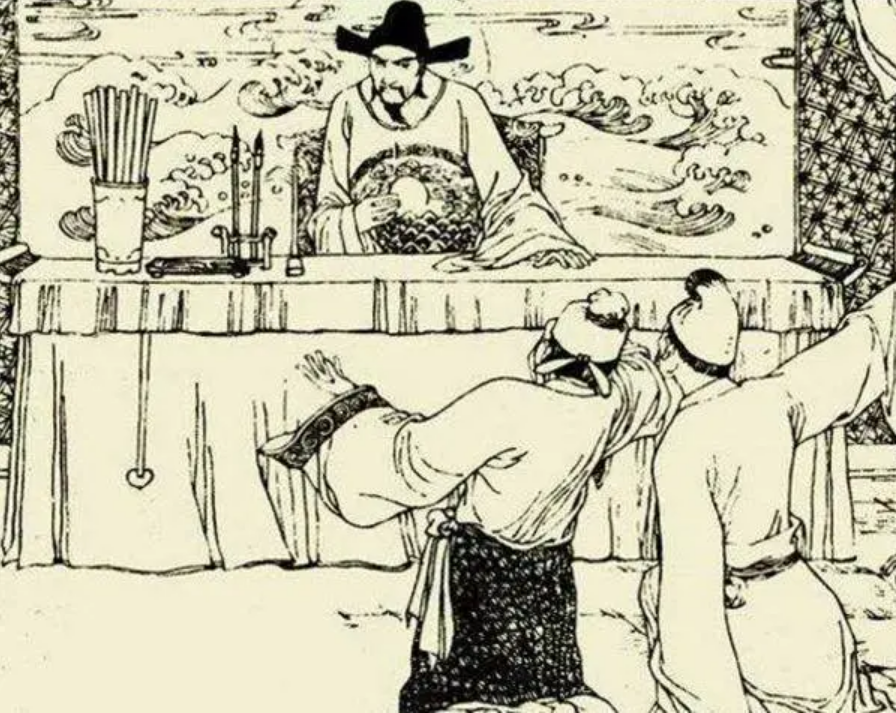

知縣判案的畫像

值得注意的是,縣令與知縣,被賦予的行政職能就完全不同了。縣令,作為縣一級的最高行政長官,在當地的權力確實很大。但是有了知縣的制約,權力就會被“稀釋”不少。知縣不僅可以任命幕僚、頒布政令,還可以對縣令有任免、賞罰、舉薦的權力。甚至可以對該縣的兵役進行調度,有一定的軍事指揮權。

相比之下,縣令作為地方官,僅有民事訴訟,征收賦稅,教化民眾的本職工作,自然沒有中央官的那種任命幕僚、頒布政令的行政職權,也最多只能調度縣衙之中的衙役。所以,知縣的權力,自然比縣令的權力大得多。直到明清時期,由于官僚體制的縮減,知縣干脆直接將縣令所負責的部分也兼并執行,縣令便徹底不復存在了。