科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

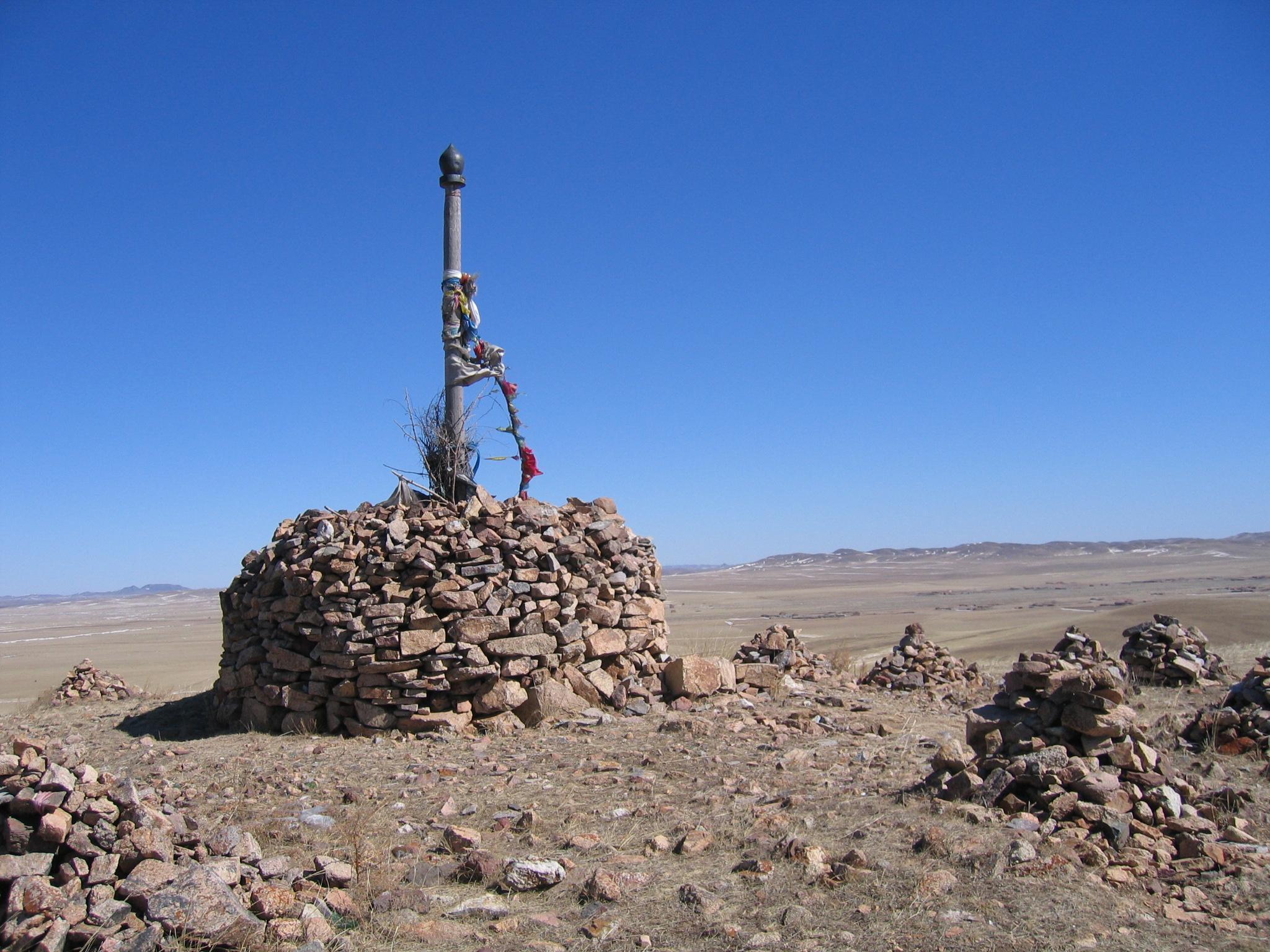

敖包是蒙古語的直譯,也有譯成也有譯成“腦包”“鄂博”的,意思是石頭堆。最初是道路和地界的標識,就像我們現(xiàn)在的路標一樣。

在很多市縣交界處,都能看到類似“某某縣人民歡迎您”的標語,實際上還起了界標的作用。后來逐步演變成祭山神、路神和祈禱豐收、家人安康平安的象征。

“敖包”在蒙古族地區(qū)隨處可見,一般都是用石塊壘成,也有用土堆起來的,有一個的,也有中間一個大的,左右各有六個小的,多筑在山頂或者高地之上,呈圓形,大的有數(shù)丈,頂端植有柳條,系有哈達和綢帶等,遠遠就能望見。

“敖包”在蒙古人心目中象征天與神,世襲傳頌,源于草原游牧民族敬奉長生天的信仰,崇高至尊。

在過去,都是以部落為單位,有部落首領(lǐng)帶領(lǐng),由部落中的薩滿(巫師)主持儀式。現(xiàn)在一般都要在農(nóng)歷五月舉行祭敖包的活動。

到了清朝,隨著喇嘛教在蒙古地區(qū)的傳播與盛行,自清朝起,以盟與旗為單位,每年都會有一次盛大的“祭敖包”大會,選擇農(nóng)歷五月中旬,屆時邀請寺廟中的喇嘛來誦經(jīng),祭祀大會因規(guī)模不同一到三天,周邊的牧區(qū)如過節(jié)一樣,穿著民族服裝,男女老少都前往參加。

禮儀結(jié)束后,人們都用自己隨身攜帶的木制碗或銀碗,開懷暢飲,品嘗手把肉與各種食品,隨后,就要舉行賽馬、射箭、摔跤等蒙古民族傳統(tǒng)的競技活動,為優(yōu)勝者發(fā)獎品。

近些年,隨著一首“敖包相會”的歌,把祭敖包這隆重的節(jié)日說成青年男女借此相見,甚至來敖包幽會,實是對蒙古族習俗的不尊重。

追溯“祭敖包”的淵源,至少有兩千年的歷史,東胡開始,就有祭天之俗,堆土插柳,“祭敖包”實是草原游牧民族“祭天”的遺風,祭祀上蒼,保祐風調(diào)雨順,草木豐盛,畜牧繁衍,部民健康,這是游牧民族傳統(tǒng)的禮俗。

當蒙古人每逢外出遠行,凡見到有“敖包”,都要下車或下馬,拾幾塊石頭或捧幾捧土,添到敖包上,向“敖包”合十參拜行禮,祈禱平安,然后才上車或跨馬繼續(xù)上路。

“祭敖包”,千百年來蒙古人世代相傳的“節(jié)日”,我們要還原“祭敖包”的本真。

陳龍

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責聲明 - html - txt - xml