科技改變生活 · 科技引領未來

<li id="sqesy"></li>

科技改變生活 · 科技引領未來

“是哪一個人寫出了這樣一部作品來,他怎么寫了十來章居然沒有自殺?”

此番刻薄評論發言者的墓土,不知是否仍被那百余年前的荒原風暴,晝夜襲擾、揚起喧囂的塵屑,幻化出呼嚎愛恨懼的喉舌,將復仇式的嘲諷與癡妄,不盡道來……

咆哮的風擁著沉默寡言的女子,闖進每一位踏入《呼嘯山莊》的冒險者的胸腔,將止水心湯攪至翻涌卷覆,久長不施平息法。

她就是這部被稱為“最奇特的小說”和“神秘莫測的怪書”的作者——艾米莉·勃朗特(Emily Bronte)。

圖 | 艾米莉·勃朗特的畫像

1818年7 月30日,艾米莉誕生在英國北部約克郡西,一個鄉村牧師家庭,在姐妹兄弟六人中排行第五 ,上有三個姐姐、一個哥哥,下面是最小的妹妹。

英國文學史上著名的勃朗特三姐妹,便是她與三姐夏洛蒂·勃朗特及妹妹安妮·勃朗特。

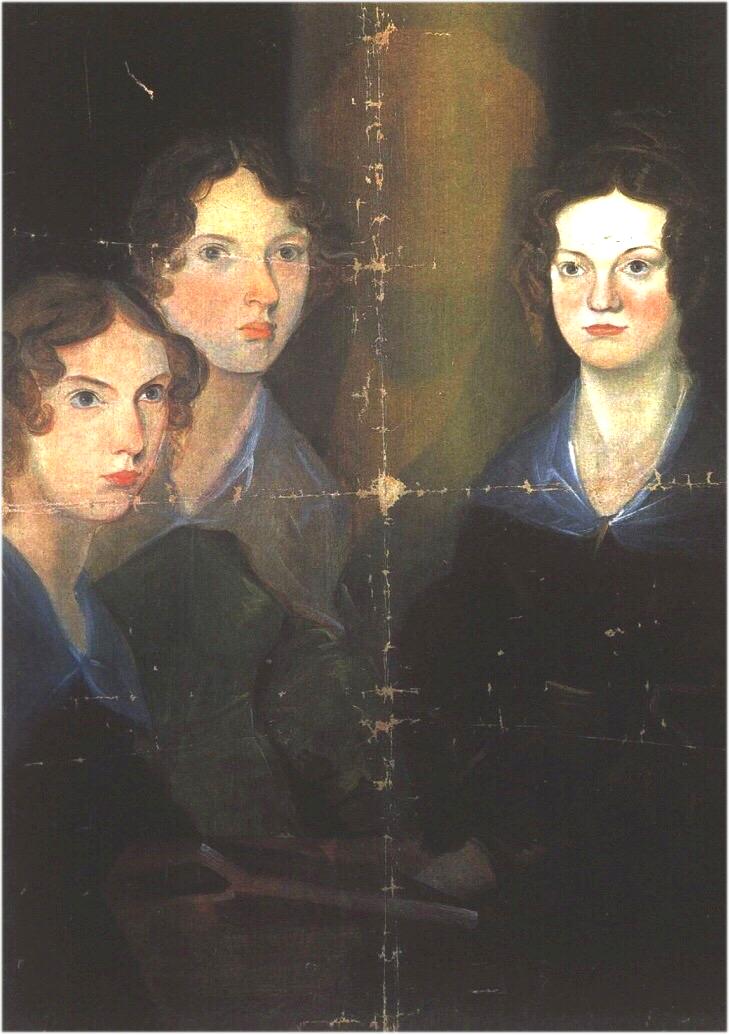

圖 | 夏洛蒂·勃朗特畫像安妮·勃朗特畫像

艾米莉兩歲時,妹妹安妮的出生,使得這個八口之家外加兩個仆人與一名護士,在桑頓的住所近無立錐之地。已在多個教區擔任過牧師的她們的父親,獲得推薦,在七英里外的哈沃斯謀得一份教職,全家隨之遷移。

圖 | 哈沃斯教堂(攝于1860年左右

哈沃斯的住宅,與它上行坡上的連綿荒原,分別成為艾米莉此后人生的歸屬地,及創作的靈感和依憑。

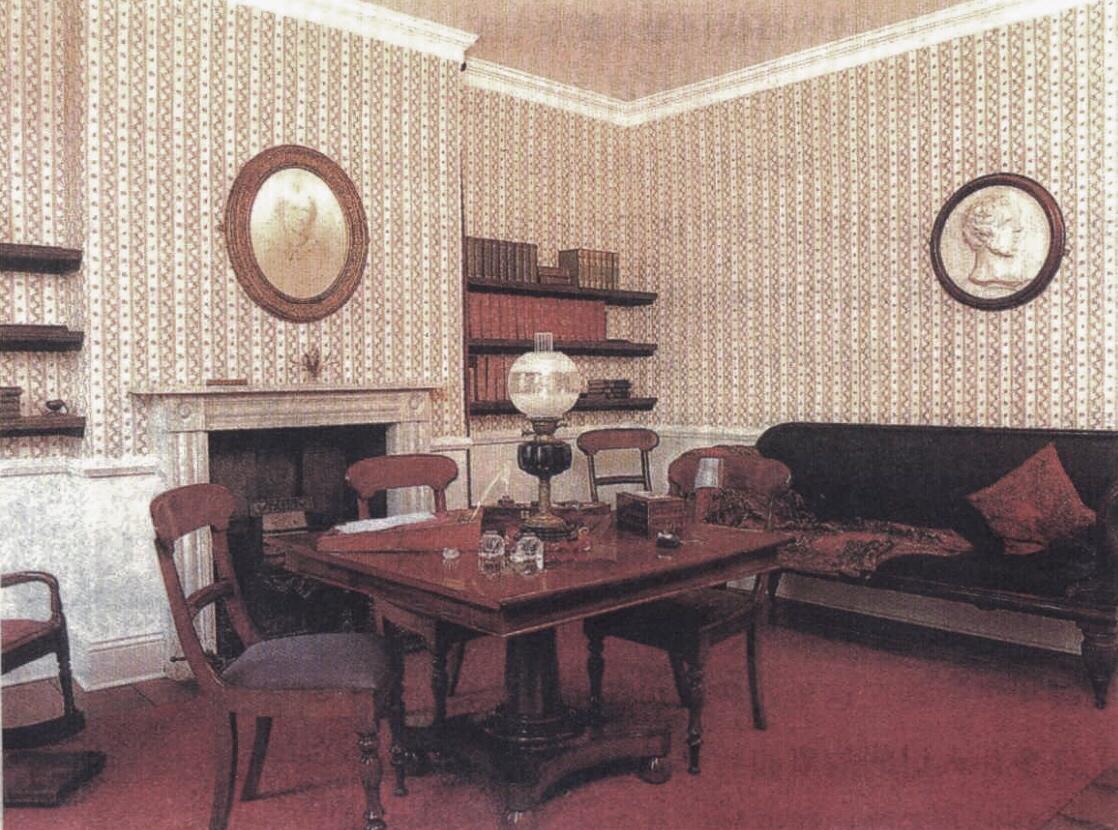

圖 | 牧師居所的餐廳(幾乎所有勃朗特姐妹的小說,都在這張桌子上完成)

牧師居所雖然寬敞了許多,然而,窗外和花園卻是一片埋葬了眾多早夭兒童的青石墳塋。

由于哈沃斯缺少排水系統,教堂墓地坐落在小鎮所有住所的最高處,水泵安在墓地下,飲用水受到相當程度的污染,導致當地平均壽命只有25-26歲。甚至,小鎮兒童的死亡率一度高達40%,其中又有四成歿于六歲前。

圖 | 勃朗特家的住宅及教堂墓地(左圖攝于1856年左右)

勃朗特一家站在窗前就能看到在墓地舉行葬禮的哀悼者的隊列,這里一天要舉行六至七場葬禮。(葬禮的滯留繼續威脅著墓地附近居民的健康,時而引發多種傳染病癥,直到艾米莉和安妮的生命后期,經過勃朗特牧師向衛生局表達了強烈抗議,才得以禁止。)

遷居不久,這個家庭的首個死亡哀痛降臨——

罹患腫瘤的六個子女的母親,瑪麗亞·勃蘭威爾,在新居沒有獲得生命的轉機,于第二年秋季去世;時年,艾米莉三歲。

同年底,勃朗特牧師向妻子的朋友伊麗莎白·佛斯求婚,希望她成為孩子們的繼母,但遭到拒絕,女士謹致以慰問與同情。

不過,失去母親的孩子們,幸運地得到另一位伊麗莎白——他們的姨母的盡心照顧。

瑪麗亞離世后,她的姐姐伊麗莎白·勃蘭威爾,來到哈沃斯的牧師居所操持家務,盡管初期對遷居新環境有諸多不適與怨尤,但她終于是秉持了最美好的品德,幫助撫養照管六個外甥,直至自己去世。

圖 | 瑪麗亞·勃蘭威爾畫像

1824年9月,艾米莉六歲,在兩位姐姐入學兩個月后,與夏洛蒂也被父親送進柯文橋女子寄宿學校。

四姐妹就讀的學校,是一所啟動資金僅有一百英鎊的,專為收入有限的神職人員的女兒們設立的慈善性機構。

由于廚房衛生不潔,與廚師飽受詬病的粗心制作,致使學生們長期食用變質腐壞的食物或者忍受少食;

加上校舍陰冷潮濕,校規嚴厲,部分教師實施體罰,即便嚴寒刺骨,每周日學生也要帶上冷飯,徒步兩英里穿過田野,去寒濕的坦斯特爾教堂作禮拜待一整天,體弱的女孩們,遭受了相當程度的身體折磨。

入學第二年的春夏,艾米莉的兩位大姐姐,在百日咳的余患中相繼惡化為癆病,雙雙迅速夭折,僅分別為十二歲、十一歲,死亡的陰影再次籠罩勃朗特一家。

不過內心堅強的勃朗特牧師,在仲夏假日結束后,仍舊將艾米莉姐妹倆送回學校,直到臨近冬季,學校考慮潮濕的校舍環境不利于健康,才勸她們退學。

此后,勃朗特三姐妹在家中接受了姨母的教育及自學,同時姨母還負責她們的針線繡活和家務訓練。

圖 | 姨母的剪影(繪制于十九世紀) 艾米莉的繡樣

沒有記述表明父親參與了直接教育。勃朗特先生十六歲就開辦過公共學校,年青時熱愛文學與寫作,在劍橋大學圣約翰學院取得過文學學士學位。

他忙于教區事務,卻也時常為孩子們分享公共新聞,放置在兒童書房的俱是頗有聲名的著作與刊物,沒有一本是真正的“兒童讀物”,孩子們熱衷于閱讀與討論政治。

圖 | 帕特里克·勃朗特青年畫像

學習之余,艾米莉和姐妹們常常攀上一望無垠的荒原散步,這是勃朗特家初到哈沃斯,在他們蹣跚學步時,就喜愛非常的活動。比起居所坡下有人氣的村莊,她們總是寧可選擇荒原的孤寂與自在。

1826年6月,父親送給她們的兄弟勃蘭威爾幾個木頭士兵作為禮物,這件非同尋常的禮物極大地激發了四姊妹的想象力,幾乎可稱得上是它打開了他們日后創作詩歌與小說的大門。

在各自挑選了鐘意的士兵并為之取名后:

夏洛蒂與勃蘭威爾虛構了一個名為安格利亞的非洲國家,不僅煞有介事為其寫下編年史,還以這個國家的人民的語氣作詩。

兩姐弟的寫詩熱情持續高漲到十一年后,分別給當時的桂冠詩人騷塞和華茲華斯寄去了自己的詩作,均被中肯指出作品與天賦皆平庸。

艾米莉與安妮在初期對這個國家的構建的參與程度不甚清楚,但被人認為“就像雙胞胎”的這對姐妹,在艾米莉12歲時,共同創造了屬于二人的想象國度——貢達爾,安格利亞的鄰國。

貢達爾,作為一個北太平洋的島國,疆土風貌卻取材自哈沃斯地處的普遍荒原,時事政局被投射進這個虛構國家,她們也把自己假想作其中的人物,寫下了許多詩作與敘事散文。

圖 | 哈沃斯荒野

個性強烈的艾米莉在構建中占據了主導地位,甚至終其一生為之書寫未完的史詩。

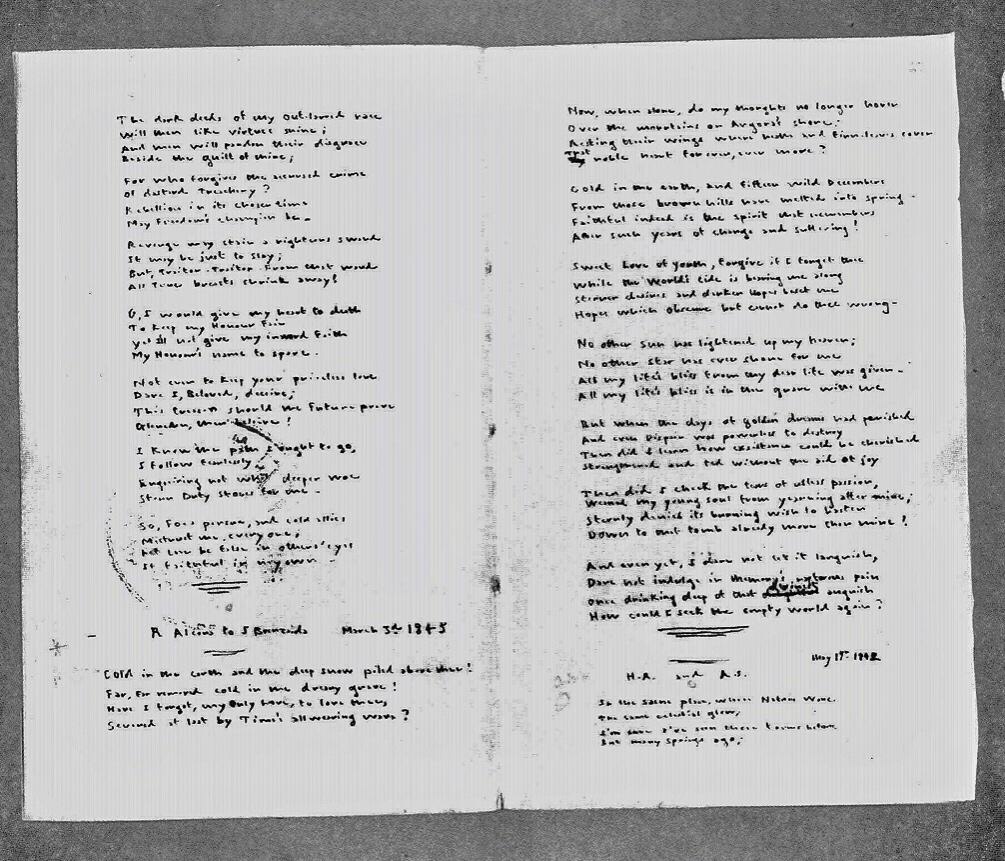

令人惋惜的是提供故事背景的散文部分已流失(也有姐妹倆生前銷毀一說),現存的詩僅是史詩的韻文部分……

然而,這些互不連貫的詩篇依然迸發了驚人的氣魄與吸引力,讓艾米莉在一百余年后登上了英國最杰出女詩人的位置。

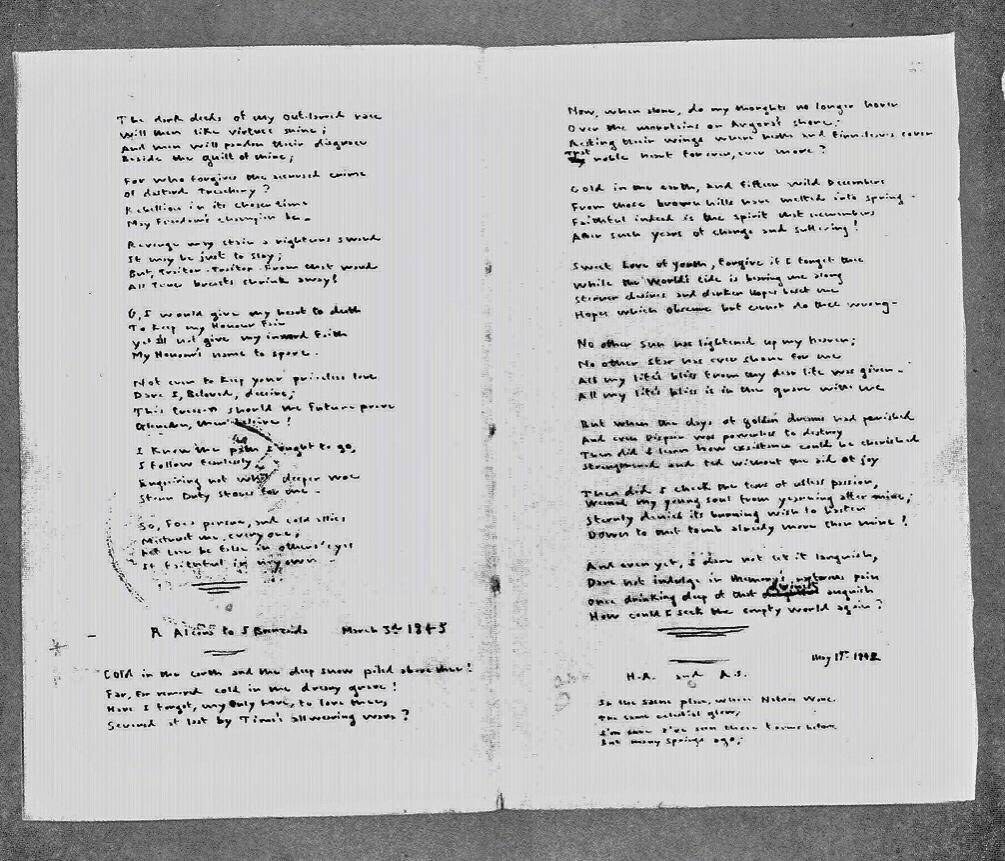

圖 | 艾米莉詩手稿

到了1832年的夏天,艾米莉十四歲時,勃朗特先生在當地成立了一所國教會主日學校,除了已去往羅海德學校讀書的夏洛蒂,剩下的三兄妹都要輪流擔任教師。

正是這份工作開始了勃朗特兄妹余生斷斷續續、不由取舍又備受身心磨折的家庭教師生涯。

夏洛蒂曾信中寫道:“私人家庭教師是沒有存在意義的,并不會被認為是活生生和有理智的人。”

由于勃朗特牧師微薄的收入,與他慷慨的風度,使得家中的財務狀況,很難擺脫清貧,達到他所期望的“自足”。

一段時間里,晚飯過后,三姐妹就吹熄蠟燭,上下樓梯和探討交流都是在摸黑中進行,只為了省錢。

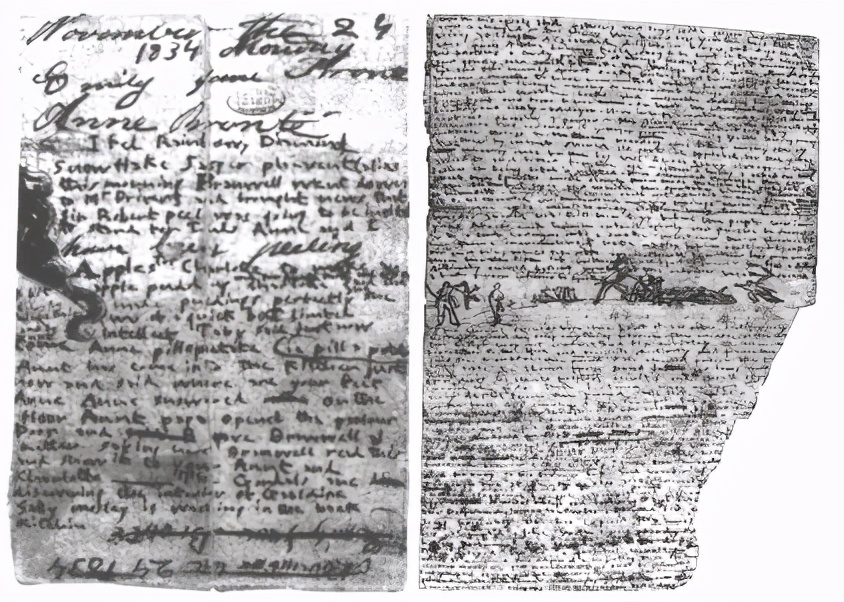

圖 | 艾米莉的日記,部分繪有三姐妹的日常

為了減輕父親的負擔,四兄妹不得不出外工作。

然而,囿于受教育程度,一些高級課程,譬如:藝術與語言,他們的能力不及,所以常是求學與任教交替進行或同時進行的。

在離開哈沃斯的經歷中,一些愛情的跡象分別在他們身上發展出不同的結局:

夏洛蒂是受愛神青睞的,在二十三歲那一年被求婚了兩次,但都被她拒絕,理由是他們不是真的愛她,只是想找一位妻子結婚;

安妮暗戀父親的助手威廉·維特曼,不久,維特曼因霍亂去世,她則是很久之后才得知消息,只能暗自神傷,寫就無名挽歌;

另一頭由她推介的兄長勃蘭威爾,在同一雇主的宅中擔任教師期間,與女主人發生曖昧,雇主威脅揭發他并遷怒安妮,兄妹倆被雙雙辭退。

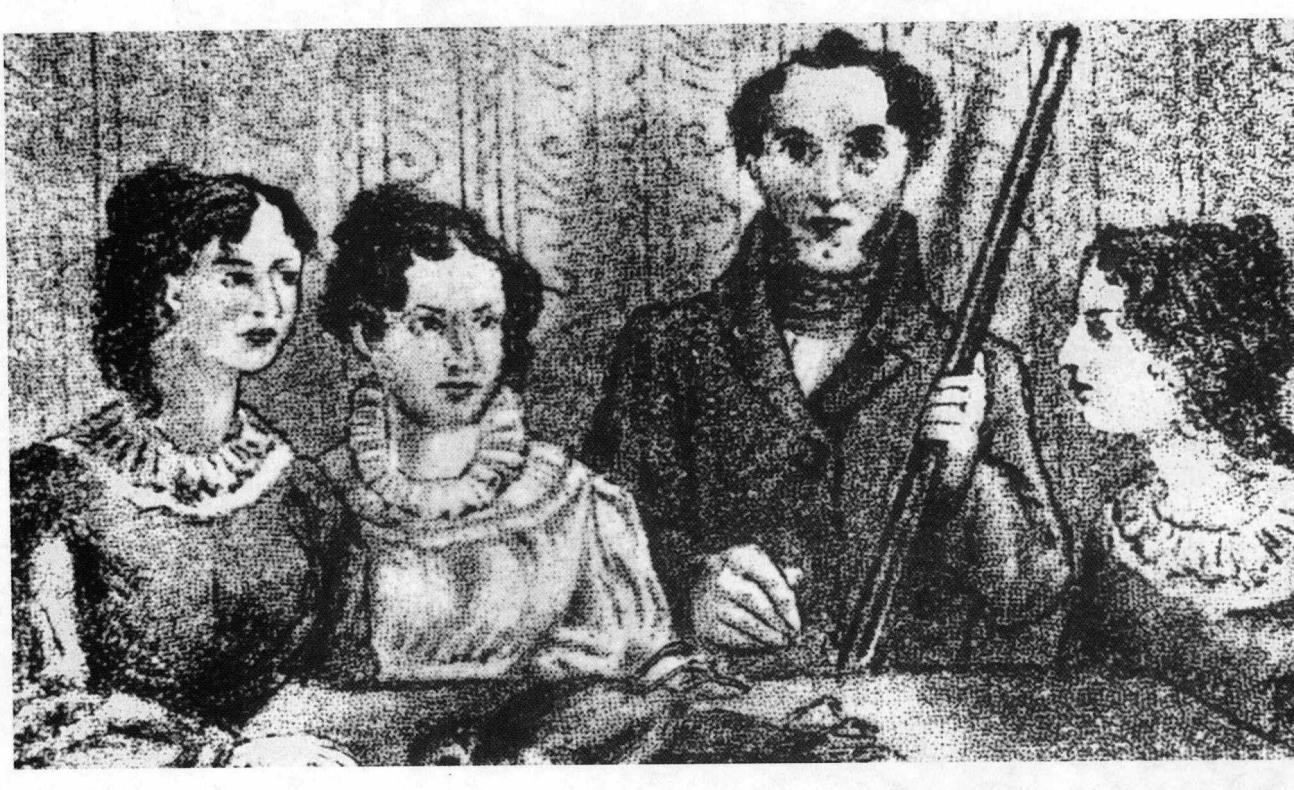

圖 | 勃朗特兄妹,從左至右:安妮、夏洛蒂、勃蘭威爾、艾米莉

而艾米莉,她回避任何人的友誼與親密關系,青春少女的心扉,不僅未能聽辨愛情是否輕叩,反而因為深陷思念荒原的鄉愁里,導致了健康問題,不得不回到家中休養。

在艾米莉赴布魯塞爾學習法語時期,一些有過接觸的教師和同儕這樣描述:

“艾米莉少言寡語,說話從不超過一個音節;她還是像最初那樣,對別人的親近無動于衷;一般都保持著深深的沉默,艾米莉雖然個子高得多,但是卻依靠在姐姐身上;艾米莉幾乎不跟任何人說話。”

夏洛蒂憶述:

“我的妹妹艾米莉熱愛荒原。那個自由、天然、不可被馴服的靈魂,只有在環繞家鄉的一望無際的荒原上才能快樂健康。”

“每天早上她醒來時,家鄉和荒原的景象就會浮現在她眼前,而擺在她前面的卻是昏暗和悲傷的一天。在這樣的掙扎之中,她的身體迅速垮掉;我確信她再不回家,就會死去。”

“離開哈沃斯,艾米莉的身體就會不適,類似情況反復發生幾次之后,終于成為不爭的事實。”

艾米莉與荒原不能分割的羈絆及精神沉湎,終于先于她的讀者,被親人洞悉并呵護。

她被留在哈沃斯照管家庭,在老仆塔比摔傷后,艾米莉承擔了絕大部分家務,甚至邊揉面團邊看書,烤出的面包依然美味;

彼時,勃朗特牧師由于白內障,正逐漸喪失視力,為了防止磨坊工人們發生暴亂惹麻煩,艾米莉不得不學習使用手槍,并依照父親指示,定期朝窗外開槍以作維護。

圖 | 勃朗特牧師晚年(攝于1850年代末)

余時,她則鐘情于向荒野精騖八極,心游萬仞。

艾米莉矜持寡言,卻在荒原上操戈戰爭,讓犧牲的戰士橫尸遍地;

令流放的老國王的女兒,唆使戀人,秉同歸于盡之志刺殺,那不貞背叛、心狠棄子、政治抱負遠大的貢達爾女王,讓雙方的鮮血迸涌、灑落石楠叢;

驅使迷失的臣子和昔日的國王,在狂風呼嘯的暴雨的荒野中懺悔與祈禱,悲戚不已。

她在“土牢”一樣幽寂的房間里,將荒原的意象與靈魂,一一注入詩歌,鑄造恢弘的王朝與宮殿。

圖 | 艾米莉手稿,她曾在嘗試翻譯賀拉斯的《詩藝》時,隨手涂鴉了一幅“鞭笞”場景

長期的離群索居和突出的避世傾向,外界一度猜測艾米莉患有阿斯伯格綜合征,她被認為是一個社交恐懼癥患者,易怒且乖張。

從流傳往事剪輯的材料中,曾有這樣的情節:因為家犬弄臟了新床褥,艾米莉揪住它的頸子拖到樓下,揮拳猛擊狗的眼睛,直到它們全腫起來,半瞎的畜生被嚇呆了。

此樁聳人軼事的前因后果,則被嘈雜已久的偏見忽略:

這條名為“基珀”的斗牛犬,在被送往勃朗特家時,就附言有兇狠野性的提示。

在基珀肆意破壞居所衛生的惡習,愈演愈烈的一天,艾米莉來不及取得工具,冒著被撕咬喉嚨的危險,徒手教訓了紅眼的它。

之后,她為它腫起的腦袋進行熱敷,親自照料它。

基珀沒有記恨,一直深愛著她。在艾米莉出殯時,它走在送葬隊伍的最前面,一連幾夜,睡在她的空房間門口嗚咽。

基珀像荒原上扭畸的鬼樹,艾米莉化形了懲罰的風暴,不可避免地帶有野蠻的摧毀性,但鬼樹終馴服于風暴,與之伴依。既承受嚴峻,也消解荒蕪。

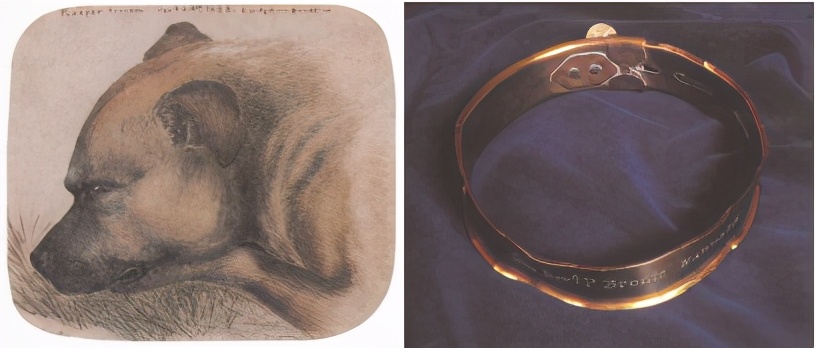

圖 | 基珀(艾米莉繪)和它的黃銅項圈

夏洛蒂曾評價艾米莉:“比男人還要剛強,比小孩還要單純,她的性格獨一無二,靈魂不為肉體所動。”

然而,傳記作者伊麗莎白·蓋斯凱爾,盡管在夏洛蒂重申“艾米莉真的很好,確實很棒”后,仍表示,作為一個外人,以她對艾米莉的全部了解,無論對她或讀者們,艾米莉給人的印象都不佳。

蓋斯凱爾夫人曾根據夏洛蒂女友信中評價的“羞怯”,猜測:

“安妮的害羞是討人喜歡的,而艾米莉的矜持是不關心它是否討人喜歡的。”

同時,她認為:“艾米莉不受任何影響;她從不接觸輿論,自己決定什么是對的和適合的,并將其作為行為和外表的準則,不允許任何人加以干涉”。

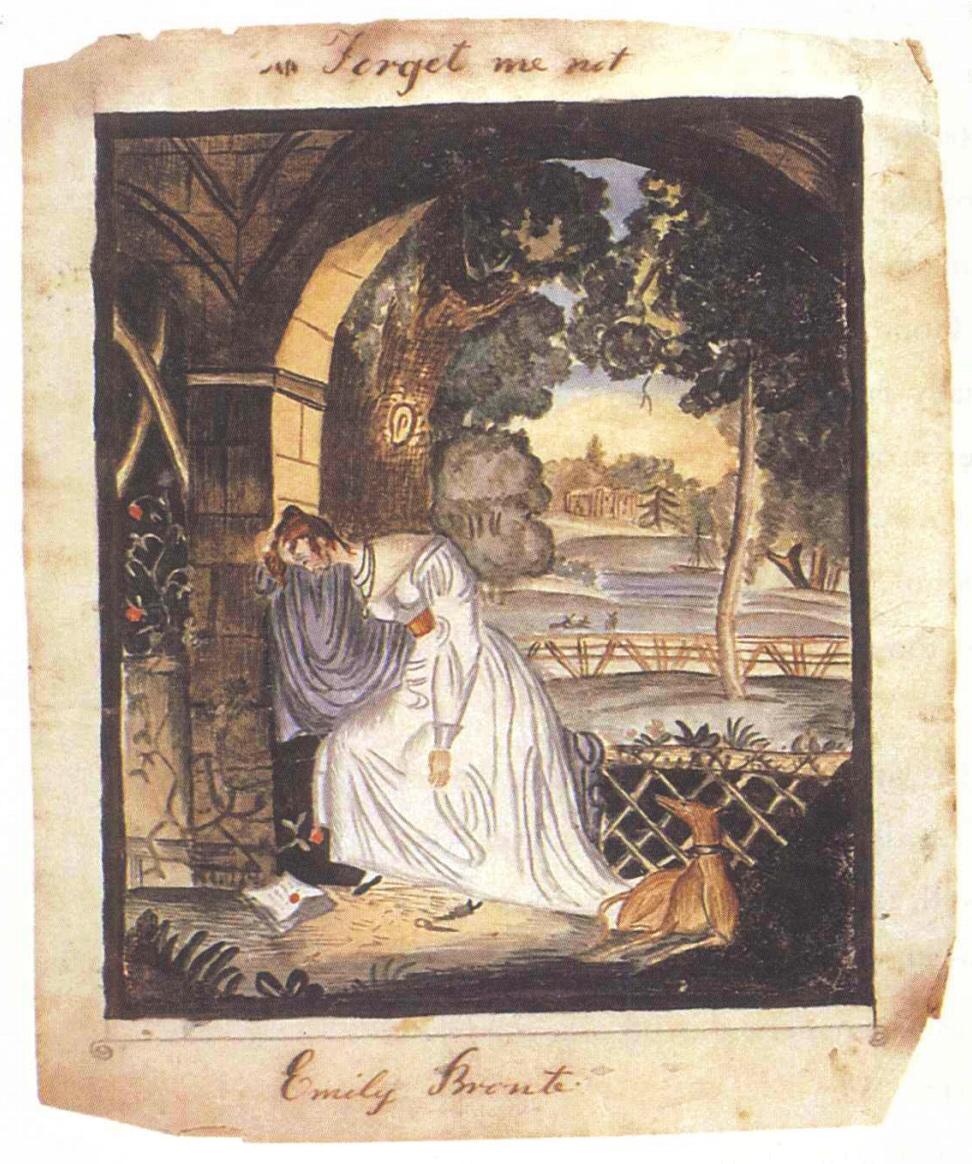

圖 | 艾米莉臨摹的水彩畫《勿忘我》

也許,艾米莉對于外界的否定之言,會如同對待哈沃斯小鎮上經過家門的人們一樣,不予交流與接觸。

彼時,她正叫住一條垂頭吐舌的流浪犬,給它水喝。

可狗被激怒、猛咬了艾米莉。她鎮定寬厚,徑直走進廚房,拿起一把意大利烙鐵,將傷口燙得近乎發焦,在危險幾本解除之前,對誰也不說,恐怕他們受不住這驚嚇。

烈火燒紅烙鐵,烙鐵燙灼皮膚,意志越過肉體的痛楚,淬煉著她沉默專斷外表下,忍耐、剛毅與豁達的性格品質。

艾米莉心懷悲憫,卻鮮少哀戚自身,不為外識亦不屈,一如強勁風暴中,依舊寬廣博納、默然的荒原。

1845年秋季的一天,夏洛蒂偶然發現一冊艾米莉字跡的詩稿,并私下披覽,在“未經允許就侵擾她的心靈和情感深處,不可能全身而退”的預感后,此舉果然惹惱了艾米莉!

但夏洛蒂深深被這些詩行呈現的情感和氣勢所震動,堅信它們絕非平平之作,于是花費好幾天說服妹妹同意出版這些詩作。

1846年,三姐妹的詩集出版了,出于對女作家容易遭遇偏見的顧慮,三人根據姓名首字母,化改為男子教名:柯勒·貝爾、埃利斯·貝爾和阿克頓·貝爾。

但這本詩集并未在當時引起反響,據傳,第一年僅售出兩本。同年,三姐妹開始創作各自的小說。

1847年,夏洛蒂的《簡·愛》率先出版,大獲成功,得稱天才之作。艾米莉的《呼嘯山莊》和安妮的《艾格尼斯·格雷》則反響平平。

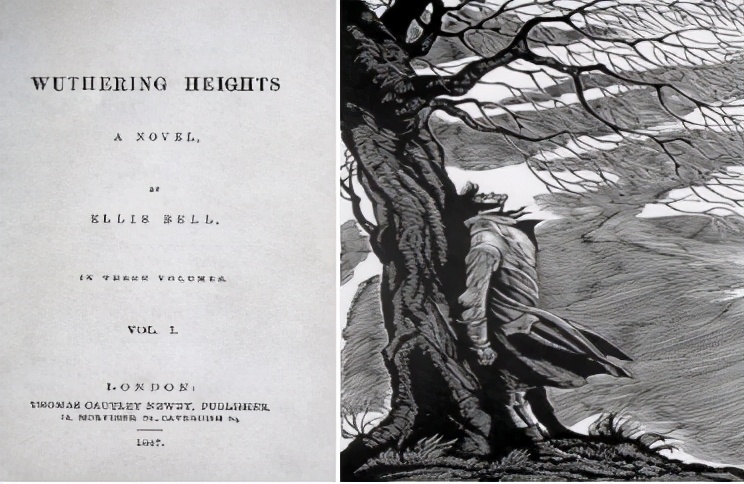

圖 | 左:《呼嘯山莊》初版封面 右:經典插圖

《呼嘯山莊》對邪惡和特殊性格的描寫力度,以及故事似在述說一種病態的生活和一種異教的思想,引發了當時許多讀者的反感。

其中文字彰顯的非凡天才的吸引力和真實力量,也無人認可,因為這些天才展現在冷酷可怖的罪犯身上。

小說的主題偏離了維多利亞時期,作品要能夠成為“最高級的道德教誨工具”、“給普通大眾帶了歡樂”等主旋律。

有人嘲弄它應更名為《枯萎山莊》,諸如文章開頭那般尖刻的評論,也不在少數。

它的含義和本質受到了誤解,甚至被誤傳是《簡·愛》作者早期粗糙的試筆。

艾米莉性格天生不合群,環境也促成和助長了她的孤僻傾向,除了去教堂或荒原散步,她幾乎大門不出。

盡管她熟悉小鎮周圍人的做派與家史,但她幾乎從不和他們本人說話。她在聆聽地區間的荒村秘史時,收集的人物印象,一定程度局限于某些不幸和悚人的特質。

夏洛蒂認為:“艾米莉的想象具有一種陰郁超過開朗,和強悍超過戲謔的精神,它從這樣的特質中發現素材,并由此塑造了小說中的人物。”

書中化作風暴的艾米莉,沖進荒原中的古宅,繞屋咆哮——讓人同時見到,希刺克厲夫噙淚呼喚凱瑟琳鬼魂之悲蠢,與他手握火紅的鐵鉗欲與人火拼、試圖夾拔在場所有人脆弱神經之狂躁。

又化作荒原的她,先見證希刺克厲夫與凱瑟琳,少時嬉戲游樂的真摯歡愉;

再在凱瑟琳選擇家世、儀表風度皆占據上風的埃德加·林惇后,肅聽她詮釋樹葉與巖石——變化與永恒,詭辯虛榮妄想,以及剖心吐露與希刺克厲夫靈魂合一;

放任希刺克厲夫其人格異化扭曲,擺布恩蕭與林惇兩個家族的命運,向第二代人密施復仇詭計:既攫奪產業,報復辛德雷,使其子哈里頓不求上進,沉入野蠻和蒙昧;

令其玩弄伎倆誘騙,前后制造自己與埃德加的妹妹伊莎貝拉,兒子與凱瑟琳的女兒凱蒂,兩代人的畸戀悲劇。

直到,靈魂的反悔與荒蕪,潛默啃食凱瑟琳和希刺克厲夫軀體的生存意志,令其在內心真愛覺醒的絕望,和虛空無求中一心赴死。

艾米莉一面讓希刺克厲夫踐踏社會道德準則實施報復,另一面則讓他在遭受凱瑟琳的背棄之后,依然竭力爭取和挽回純粹真摯、生死不渝、忠實的愛情。

最終,艾米莉暴虐地奪走他們糾纏的生命,即便已用荒原的塵泥掩埋墳墓,也要分別釘撬棺材,泄露一對白骨的癡妄,令狂風大作,讓生前相互損害的靈魂,在地下也不得安息……

然后將安寧、財富、愛情重新奉還給,在荒謬的報復洪水里逆流成長的美德之人——他們青春的化身,哈里頓和凱蒂。

若艾米莉禁錮的步履和有限的人生經驗,使她似身處暗無天日的土牢,那她自由的心域和不羈的想象,就是那廣袤粗獷的荒原。

她對人生的艱辛苦難,如直面荒原的峻冽一般,無論目視還是穿越,其間只能承受;

她的反抗與追求,則是在荒原上化作風暴席卷與橫掃,尋覓到那堅韌、善于忍耐的石楠一樣的、不屈的知覺靈魂,和剛硬如磐石般的堅貞不渝的永恒之愛。

若艾米莉的陰郁駭人的狂想,與無法脫離的現實之苦的粗糲的表達,是時代品讀局限視野里的幽靈魔鬼。

那她難以被覺察與審視的公正和溫柔,以及那遵從人類良知指示的結局,則不可不喟為永生神明撥亂反正的奇術仙塵。

1848年,蟄伏數年的死亡爪牙,再次襲擊了勃朗特一家。

她們的兄弟勃蘭威爾,因為長期吸食鴉片與酗酒,擊垮了身體。他甚至患上了震顫性譫妄,持槍睡在勃朗特牧師的房間,放言天亮之時,不是他死,就是父親死……

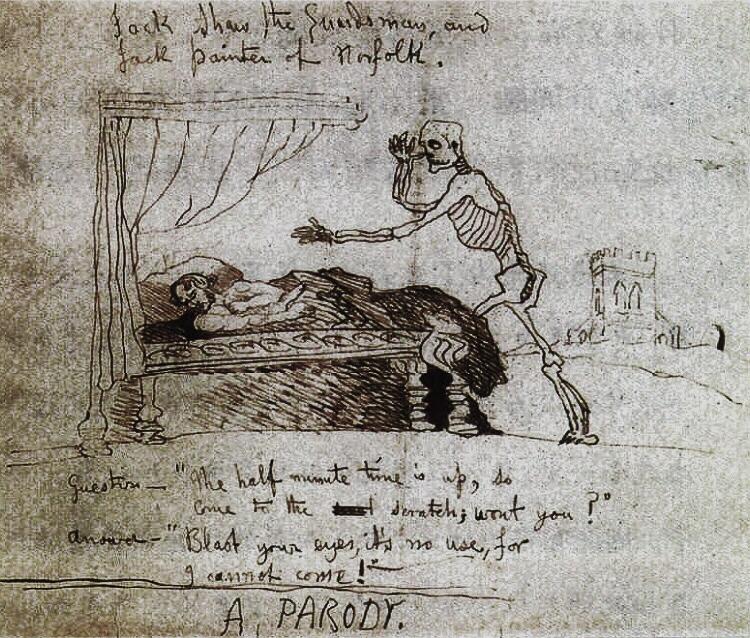

圖 | 勃蘭威爾仿作,認為死神正在召喚他

九月下旬,勃蘭威爾帶著那未成行的皇家藝術學院深造理想、浮華野心與悔恨,去世了,縱使他曾默記下倫敦每一條街道和小巷。

無論他有怎樣的惡習和罪過,姐妹們曾一度不懈寄希望于他成為勃朗特家的驕傲,為其煞費苦心地付出,直到他麻木不仁地墮落,扼殺了家人的夙愿與計劃,也終結了自己的生命。

圖 | 勃蘭威爾將畫作中的自己涂去

十月,艾米莉在悲慟與解脫交織的劇烈情感中,染上了肺結核。然而,她既不回答詢問,也不接受推薦的治療,開始變得瘦弱和蒼白。

十一月,艾米莉的面容更加凹陷、憔悴,但依然拒絕同情與幫助,她不解釋自己的感受,也幾乎從不允許別人提起她的感受。

即便她雙手顫抖,四肢無力,眼眸失去光彩,也要分毫不差地呈現出健康時一樣的狀態。

她曾在早年的詩中寫道:

為什么活人該害怕踏上

通向他們未來歸宿的路?

一位醫生被請到家中,但她拒絕看診,姐妹們只能向醫生描述她們觀察到的癥狀,可她不服用醫生開的藥,甚至否認自己生了病,宣布不許“下毒的醫生”來到她身邊。

艾米莉形銷骨立的狀態,無視且否認病痛存在的意識,一副直奔死亡的無畏而狂熱的精神,與她筆下臨終前的凱瑟琳和希刺克厲夫,如出一轍,她仿佛也在向往著虛構中的塵世。

她的人物以絕食求生,求靈魂重聚的永恒喜悅。

不知她自身是否也在疾病的虛弱和迷亂中:以不療不愈,求意志不倒、靈魂不滅的真理;求肉體剝離現實殘酷;求精神獨往孤冥,意念漫游荒原……

十二月,艾米莉病情迅速惡化,黯淡木然的眼睛已經認不出,姐姐為她從荒原竭力搜尋采摘回來的、她最鐘愛的石楠花了。

《夏洛蒂·勃朗特傳》關于艾米莉的臨終時刻,記載到:

一個星期二的早上,她像平時一樣起床,穿衣,中間停頓了好多次,但還是做完了自己的每一件事,甚至盡力干起了她的針線活。

仆人們在一旁看著,知道那種令人揪心的震顫呼吸和呆滯的眼神一定預示著什么。

臨近正午時,艾米莉的情況更糟糕了:她只能氣喘低語。那時,她對夏洛蒂說,“要是你找個醫生來,我現在可以看看。”

為時已晚。兩點鐘前后,她去世了。

1848年12月19日,經過艱難短暫的掙扎,艾米麗的生命在前途無量的年紀戛然而止,年僅30歲。

荒原上,季節變遷,植被終有枯謝時,澗流亦有干涸期,她年輕的血肉身軀,同它們一道,默默無聞亡作世間塵埃了……

享樂仍孳生著罪惡,

無能的理智徒勞地提醒;

奸詐強大而真理衰弱,

歡愉是通往痛苦的捷徑;

而安寧,卻是痛苦的催眠符,

希望,是靈魂的幻影;

生命,是空虛短暫的勞役,

死亡,則是統治一切的暴君!

艾米莉·勃朗特 1843年4月13日

——摘自《勃朗特姐妹全集·第8卷》

時間跨越兩個世紀的今日,艾米莉·勃朗特的《呼嘯山莊》和十四行詩,早已躋身英國文學史顯位,及入選英國十九和二十世紀二十二位第一流詩人的詩選。

圖 | 《呼嘯山莊》被各國導演改編創作出多部不同語言的電影作品

而讀者們愿意相信,她的知覺靈魂仍棲息隱匿于荒野……

若你祈求在物欲縛繭、愛戀迷局中得以破壁,或躍出疾馳的報復戰車,外觀一回;

若你不怵頹蕪,不惡孤寂,不懼癲妄,還試圖描摹自己的迷茫、急速墮落的真實靈魂;

邁入逃逸了現實與天堂、”生”基于一種毀滅原則而存在的第三界域,意念的荒原,她會在狂想的風暴中降臨——

文 | 凱風

原標題《風暴中的荒原仙子——艾米莉·勃朗特》

參考資料:

[1] Robert Branard. Emily Bronte :上海外語教育出版社,2009

[2] [英]伊麗莎白·蓋斯凱爾著,鄒云、高爽、郭佳、王菁等譯.勃朗特傳:研究出版社,2017

[3] [英]簡·奧尼爾著,葉婉華譯.勃朗特姐妹的世界:海南出版社,三環出版社,2004

[4] [英]艾米莉·勃朗特著,楊苡譯.呼嘯山莊:譯林出版社,2010

[5] [英]艾米莉·勃朗特著,劉新民譯.勃朗特兩姐妹全集·第8卷:河北教育出版社,1996

[6] 覃志峰著.埃米莉·勃朗特詩歌藝術研究:東北林業大學出版社,2008

[7] 高萬隆、孫靖、劉富麗,趙學峰著.艾米莉·勃朗特研究:中國社會科學出版社,2010

[8] BBC. Being The Brontes : 2016

[9] [英]彼得·考斯明斯金執導. 呼嘯山莊:派拉蒙影業,1992

高楠