電視節目出圈,不是什么稀罕事。

浙江衛視的《1818黃金眼》,前有眉毛小吳簽約出道,后有浴室小張風靡全網。

時不時報道出幾件引起觀眾共鳴的社會新聞,再憑借著一本正經胡說八道的功夫,讓網友們金句頻出,爆笑不已。

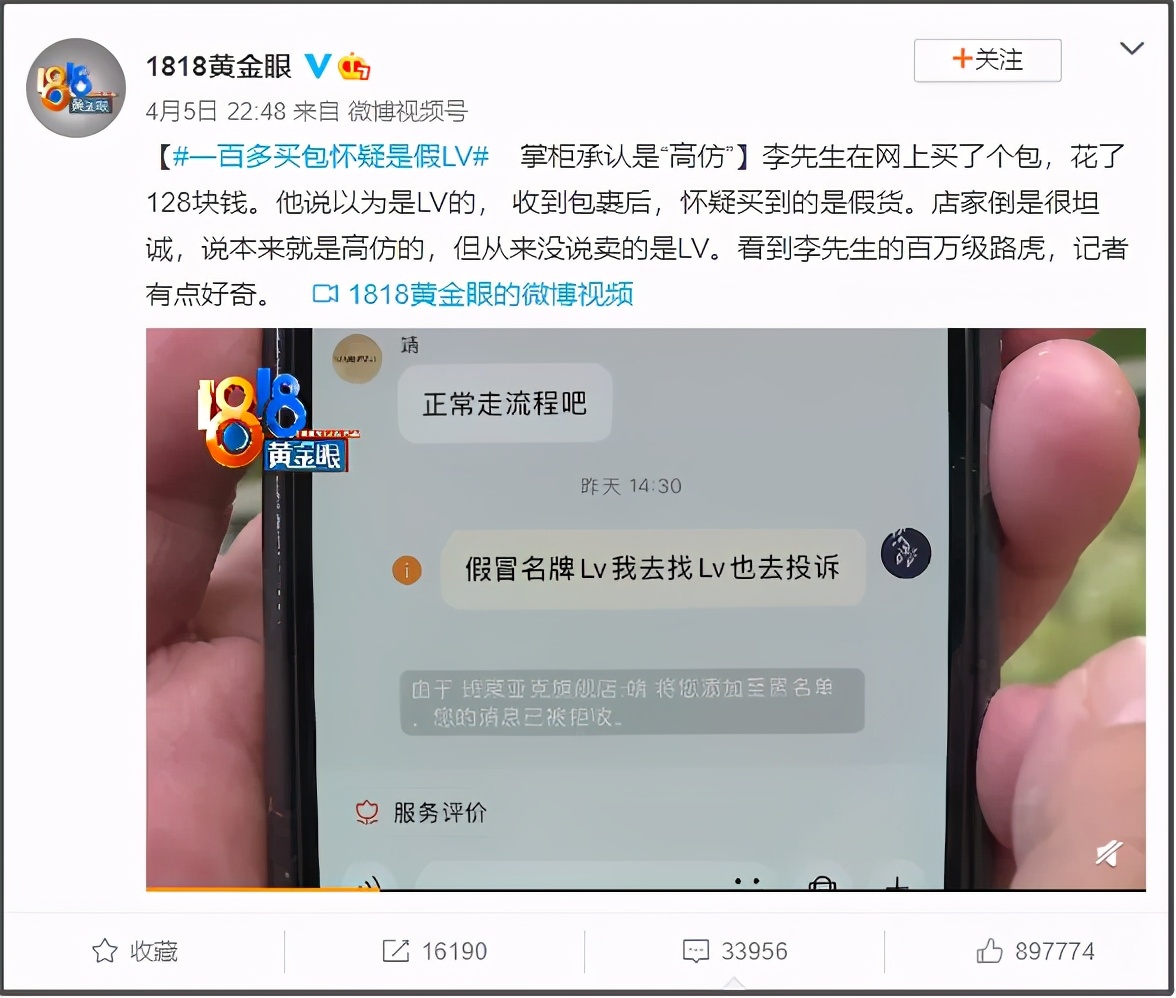

比如一百多買了個LV包還懷疑包是假貨的大哥,卻開著一百多萬路虎,讓采訪的記者都有點好奇;

又或者是要求顧客花幾千塊充卡才能剪個10塊錢頭發的理發店,因為不想上搜索爽快退錢,最終又上了《1818黃金眼》。

當社會新聞帶上了沙雕屬性,再加上看熱鬧不嫌事兒大的網友們,自然能給新聞帶來不一樣的火花和樂趣。

而最近火起來的,是安徽衛視一個名為《社會透明度》的早間新聞。

同《1818黃金眼》一樣,這個新聞聚焦民生,關注生活小事。只不過《社會透明度》的整體風格,還要更加詼諧幽默。

竊格瓦拉的名言名句,最早就出自這里。

而在這個節目中,竊格瓦拉新聞的沙雕程度,還排不上號。

在這里,你能看到嫌通緝令照片太丑,于是把自拍發給警方的通緝犯:

也有4歲的熊孩子,因為沉迷于打牌,甚至從家背了2萬塊去上幼兒園:

有嫌女友嘮叨假裝跳河,然后潛泳回家看電視的不愿透露姓名的男子:

也有怕女兒在學校受委屈,一擲千金買下幼兒園的土豪家長:

不看這個節目,你永遠不知道藝術是如何來源于生活的,而生活比藝術更具有戲劇性。

一切你在互聯網上看過的段子,在這個節目里都有真人演繹:

什么“劫匪搶得萬元現金,半路卻被小偷偷走”,或者“少女發現被拐賣,反將人販子賣掉”,亦或是“男子肇事逃逸,次日得知撞死的是親爹”……

從上到下,里里外外都透露著一股荒謬的氣息。

無數網友紛紛留言,這是自己童年在家上學時的必看節目。

也有網友說,每天早晨擠公交的時候,就靠看這個節目提一口氣。

這一邊,電視節目在網絡上頻頻出圈,而那頭,不少經典節目卻早已經紛紛停播。

比如前幾年停播的《譚談交通》,去年停播的《走近科學》。

這兩個節目的人氣都不低,一個是網絡上流行的“綜藝節目”,一個是當代年輕人的“童年陰影”,但現在只剩下一些影像,作為它們存在過的證據。

而無數人惋惜后,也有人十分疑惑,這種類型的節目,為什么會走上停播的命運?是網絡人氣不代表實際觀看人數,還是電視節目正在一步步走向衰落?

不光是電視節目,連不少電視頻道也紛紛關停。

光是才剛剛過了五個月的今年,就已經有山西廣播電視臺少兒頻道、MTV音樂電視臺中文頻道、湖北廣播電視臺休閑指南頻道、廣東廣播電視臺高爾夫頻道等四個頻道相繼停播。

這還都是一些大臺,沒算上那些普通觀眾叫不上名字的小頻道。

無論多少人感嘆青春一去不復還,停播的電視都很難再回來了。

在互聯網高速發展的今天,曾經帶給了我們無數歡樂的電視,還能煥發出生命力嗎?

1958年-1982年

在拿下了今年春節檔電影票房冠軍的《你好,李煥英》中,有一個買電視的情節:

在賈曉玲的升學宴上,母親李煥英年輕時的“死對頭”王琴剛一落座,就被同桌的幾個人追捧,還談起了20年前買電視的事。

當時的王琴買到了全廠第一臺電視機,成為了王琴的驕傲,也成了20年后老朋友再聚首時的談資。

于是,“穿越”回去的賈曉玲為了讓自己的母親高興,想讓自己的母親成為全廠第一個買到電視機的人。

但那個年代,電視機不像現在,只要在網上下單,第二天就能送到家門口,還包安裝服務。

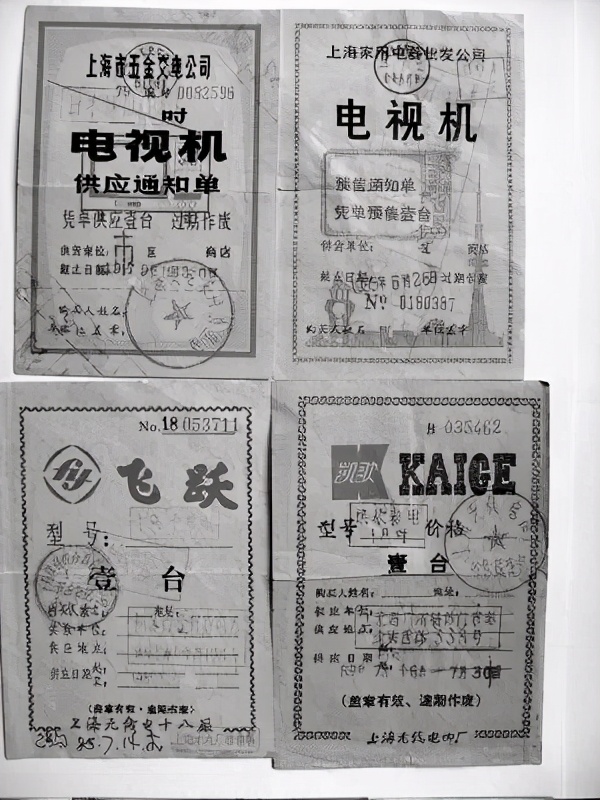

那時候的家用電器,都是撥計劃下來,銷售單位拿著計劃,才能去工廠里面提貨。

而想買的人,只能拿著電視票去購買,光有錢是不行的。

并且,那個時候的電視機都是黑白電視機,偶爾有幾個進口的彩電,有外匯券才能買。

為了買到這臺電視機,李煥英手里的電視票攥了又攥,一聽到電視到了就飛速跑向了柜臺。

終于,在賈曉玲的幫助下,李煥英成為了全廠第一個買到電視機的人。

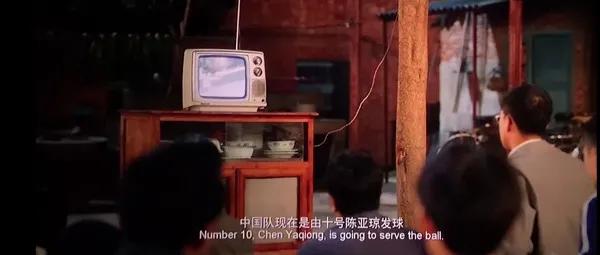

電視買回來后,廠里不少人都圍坐在空地上,一起看電視。

那是1981年的女排世界杯,在這場比賽上,中國隊打敗了日本隊,奪得了女排世界杯的冠軍,并開啟了五連勝之路。

這場比賽對于當時的人們來說,是非常有象征和紀念意義的,它代表著中國從此在體育事業上,也可以讓世界人民看得見了。

而這種圍坐在一起看電視的場景,也是當時人們生活的真實寫照。

不光《你好,李煥英》,在《我和我的祖國》《奪冠》之中,都有類似的場景:

千家萬戶圍坐在一臺電視機前,等著收看節目;

這些人里既有東北廠子里面的工人,也有北京機關大院的工作者;既有學生,也有普通的百姓。

足見一臺電視機的珍貴。

我國的電視產業,起步是有些晚的。

1958年,天津無線電廠(712廠)試制小組,參照蘇聯旗幟牌14英寸電子管電視機,成功研制出了我國第一臺黑白電視機。

這臺電視機,現在擺在天津通信廣播公司的產品陳列室里作為紀念。

而有了電視機,還要有電視廣播,也就是我們現在常說的電視臺,不然電視機買回家也白搭,什么都看不了。

20世紀50年代,國際電視業迅速發展。而在新中國成立后,我國一直沒有廣播電視。

1957年,我們決定開發自己的電視廣播事業。

在經過了一番籌備后,1958年5月1日晚7時,北京電視臺(即現在的中央電視臺前身)試播,這一天也成為了大陸電視臺的誕生日。

而彼時的北京,只有50臺電視機。

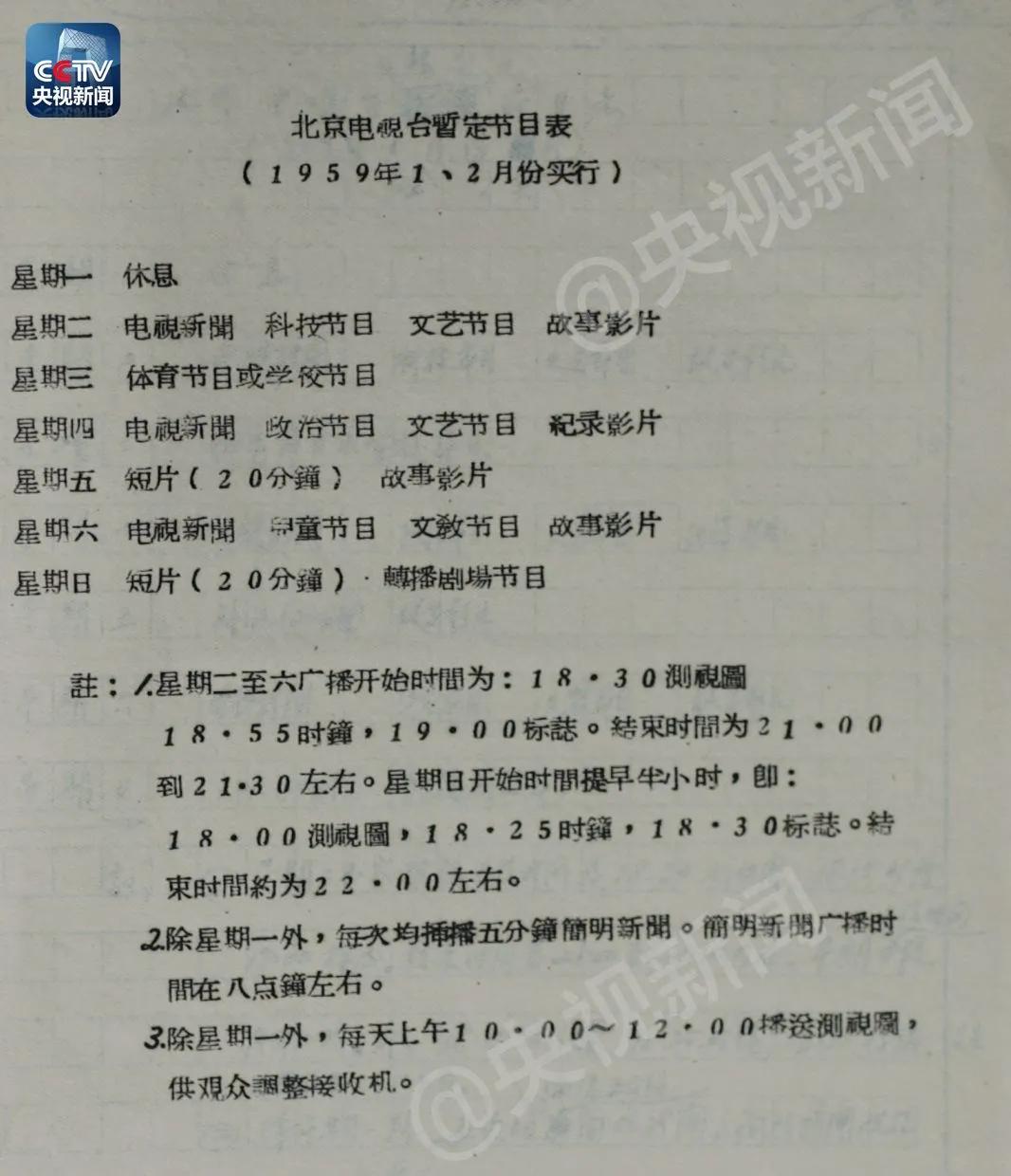

自那天起,北京電視臺就一直斷斷續續播出節目:

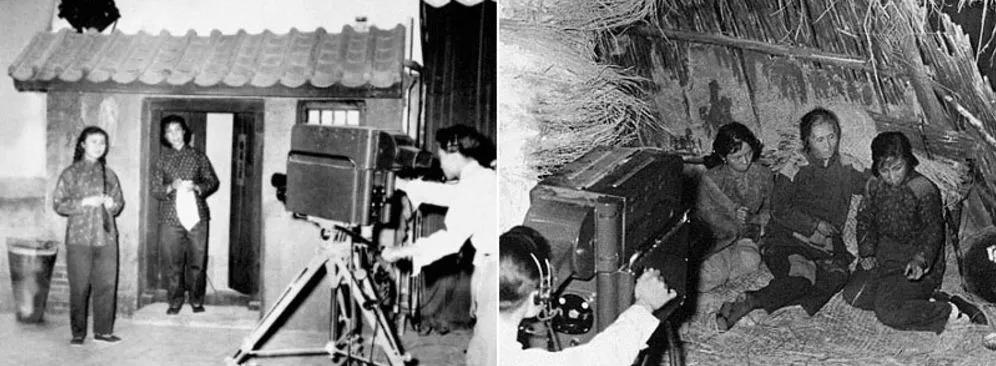

1958年6月15日,北京臺在演播室內直播了我國第一部電視劇《一口菜餅子》,這部劇時長20多分鐘,現在看來更像是一個小話劇;

1958年6月19日,北京臺在北京體育館實況轉播了 “八一”男女籃球隊與北京籃球隊的友誼賽……

9月2日,開始正式播出。

那時只有北京電視臺才有精力制作節目,其它地方的人想看電視也不見得能看得上。

為了迅速發展電視事業,1959年,無錫市建立了我國第一座電視轉播臺,用來轉播電視節目。

并且各個地方開始興辦自己的電視臺。到了1961年,全國共建有地方電視臺19座。

60年代末至70年代初,調頻廣播技術得到了發展,1971年時,共建成電視發射臺和轉播電視臺80座。

有了這些電視臺,全國各地的人,才能收看電視節目。

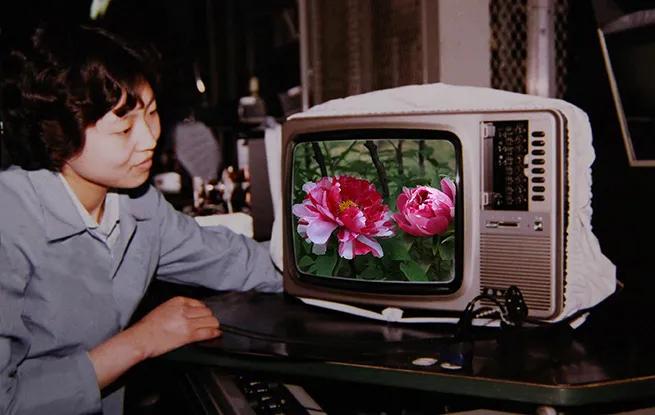

電視臺節目豐富了,電視機的質和量也得跟上來。

我國彩電行業起步于七十年代初期。1970年12月26日,第一臺彩色電視機在天津通信廣播電視廠誕生,從此我國開始自主生產彩電。

1972年5月,北京電視臺正式播出彩色電視節目,上海電視臺則在同年10月播出。

但由于經濟條件的限制,此時我們的彩電行業發展較為緩慢,一些重要的原件依賴進口,所以生產的規模、產量、性能等方面,同發達國家有著明顯的差距。

此時,一些經典電視節目已在各電視臺草創:

1976年7月1日,《全國電視新聞聯播節目》第一次播出,該節目是《新聞聯播》的前身;1978年1月1日,《新聞聯播》正式開播;

1978年5月1日,“北京電視臺”正式更名為“中央電視臺”;

除此之外,我們常看的《天氣預報》《焦點訪談》等等,都是從這一時期開始播放的。

為了增加節目的多樣性,電視臺還會嘗試去做一些新鮮的東西:

1979年8月至1981年5月,中央電視臺與日本廣播協會合拍紀錄片《絲綢之路》,這是第一部涉外合拍片;

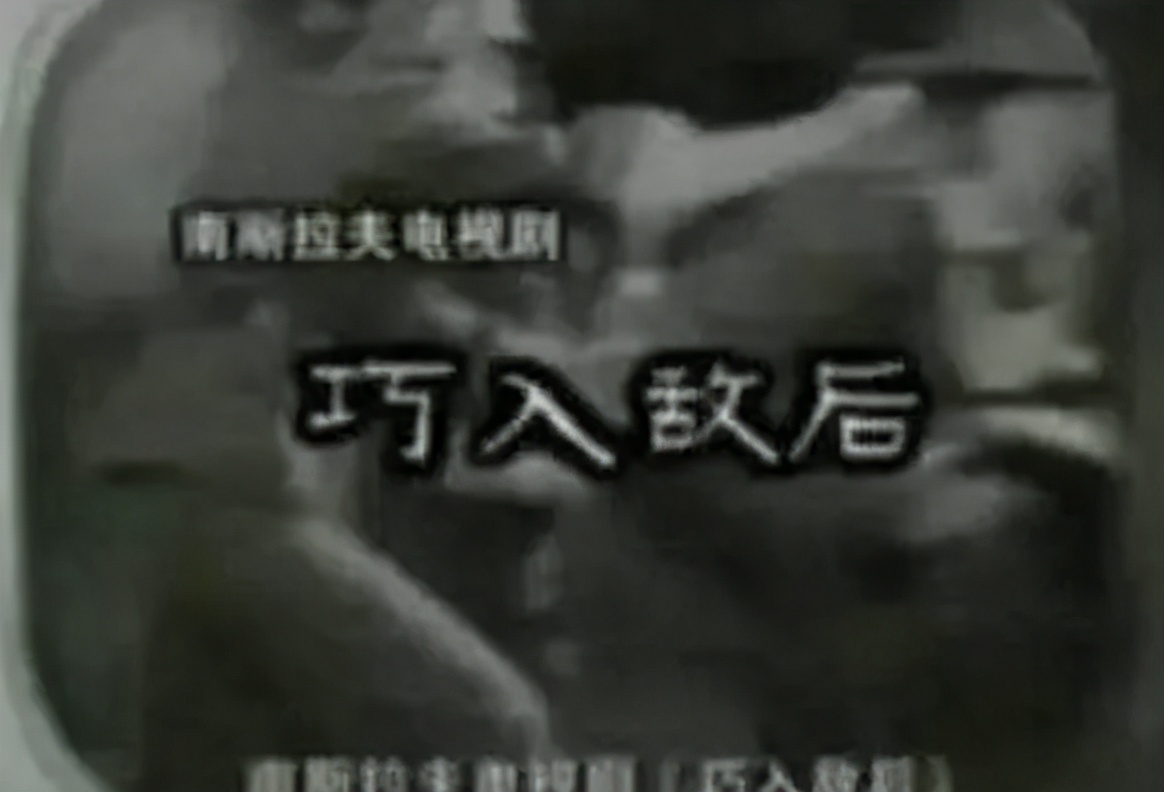

1979年,央視播出的南斯拉夫電視劇《巧入敵后》,成為了中國第一部譯制劇,拉開了中國引進海外電視劇的序幕。

此時的電視臺,受限于一樣東西,那就是資金。

不少電視臺的設備,都是央視淘汰的,經常需要維修,不能一直正常運轉。

而且制作節目也沒有經費,都是賠錢的,雖然可以轉播,但這并不是長久之計,雖然眼下電視機的數量少,大家看著幾個節目就足夠了,但是以后呢?

想要長遠把電視臺辦下去,就要把事業變成產業。

第一個做出嘗試的,是上海電視臺。

1979年1月28日,上海電視臺率先受理廣告業務。

1979年2月,央視開辦《商業信息》節目,開始播送國內外商業廣告。

1980年1月1日,央視播出了有史以來的第一條廣告。

有了廣告,就有收益。到1983年時,全國廣播電視廣告營業額達到3400萬元。

有了錢,電視臺就可以琢磨出更多新花樣了。

1983年-2012年

1983年,對于廣播電視臺來說,發生了不少大事,廣告收益見效快只是其中的一部分。

那年的除夕夜,央視舉辦的第一屆春晚,至今還是無數人心頭的“白月光”。

在時隔幾十年后的一次投票上,讓觀眾們票選最受喜愛的春晚,首屆春晚成為榜首,令人驚嘆之余,還帶著一絲感慨。

以現在的眼光看來,這屆春晚辦得不算太好:

舞臺、燈光比不上現在,自然不用說;鏡頭的遠近、畫面的切換也總是有不足之處;當零點鐘聲敲響時,舞臺上的相聲甚至還沒結束,就急急忙忙切換到了撞鐘的畫面,放到現在,一定是嚴重的舞臺事故……

但它又有著鮮明的時代特色,為那時的人們帶來了嶄新的春風。

先是節目播出形式上,選擇了直播。盡管直播風險較大,但錄播實在是太燒錢了,錄像機技術才剛起步,一個磁頭就要3萬美元,要保障日常節目,晚會就還是得省一省。

盡管中間也夾雜著不少錄播的節目,但直播還是讓大家更加親近,減少了距離感。

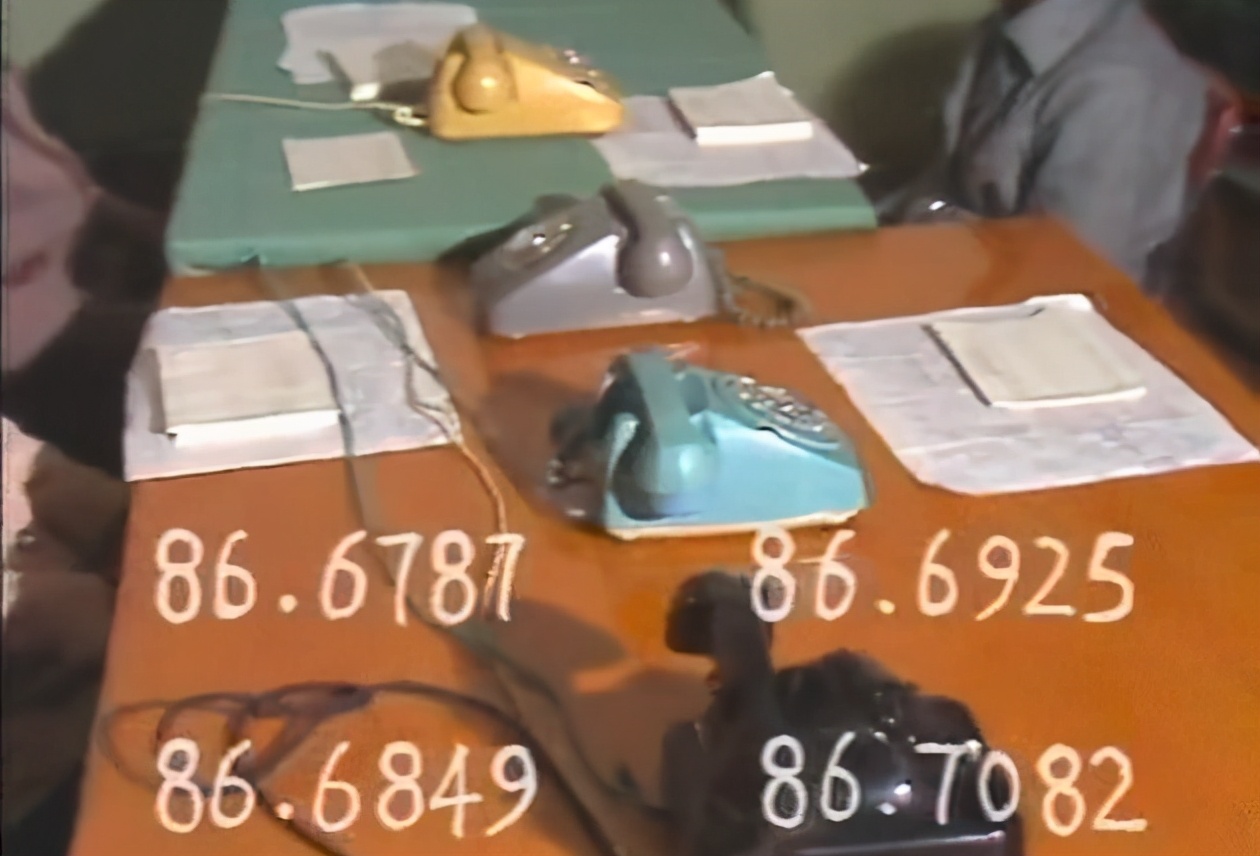

基于直播,這屆春晚為了和觀眾更好互動,還采用了點播的形式。觀眾打電話來告訴節目組想看什么,節目組就會盡力滿足觀眾的需求。

盡管現在看來,這種互動方式可能有點笨。但在當時這非常時髦,畢竟電話的普及度不高,不是家家都能擁有電話,還肯撥打的。

也正是這種點播的形式,造就了春晚歷史上最經典的節目之一——李谷一演唱的《鄉戀》。

《鄉戀》是李谷一的代表作,從1979年起,就火遍大江南北。

但大時代背景下,那個時候流行的都是鼓舞斗志,積極向上的歌曲。《鄉戀》這種著重于個人情感的歌,曾被批評為“靡靡之音”。

可點播這首歌的人實在是太多了,接線員端了一盤子記錄電話點播內容的紙條,上面寫的幾乎全是《鄉戀》。

春晚導演不敢做主,把觀眾們的點播條端到了廣電部部長面前。部長思來想去,決定,播!

后來這首《鄉戀》被譽為中國內地流行歌曲的開山之作,并在30年之后的“春晚歷史最喜愛節目評選”里排名第二。

這場春晚,具有劃時代的意義:

于電視臺而言,找到了一個新的形式,開創了電視綜藝節目的先河,給未來電視媒體的發展找到了新的方向。

于文化傳播而言,它更加適應改革開放的形勢,在文化領域的氣氛更加活躍。并且同春節這個極具中國傳統文化意義的時刻聯系在一起,既能發揚傳統文化,又能展現時代精神。

收視率達到60%的春晚,無疑是成功的。這也給了廣電一個信號,那就是電視絕對是一個良好的平臺,既能豐富生活,也能傳達精神。

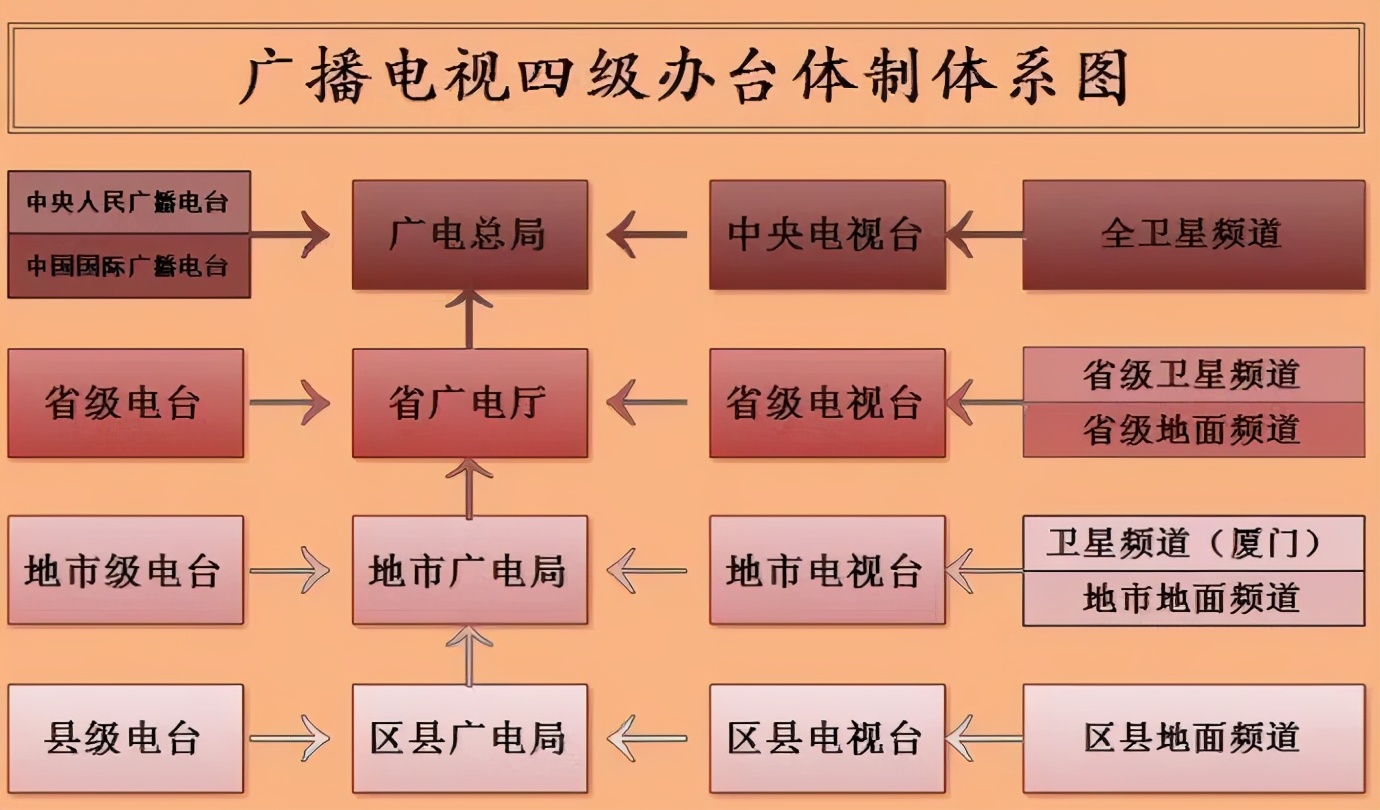

1983年3月,全國廣播電視工作會議召開。在會議上,提出了實行中央、省、地市、縣“四級辦廣播、四級辦電視、四級混合覆蓋”的方針。

這個方針說白了,就是要在全國各地,無論大小地區,都要興建廣播電視臺。

同年10月,這一方針被批準,并且迅速提高了廣播電視的覆蓋率。

到1990年底,中國有電視臺509座,比1980年增長了13.4倍。

另一邊,國內企業開始引進彩電生產線,并開始大規模生產,同時外資品牌也開始大批量進入中國。到了1985年,我國電視機年產量達到1663萬臺,是世界第二的電視機生產大國。

這期間,國產彩電在技術上和規模上,都有了很大進步,并涌現出了長虹、金星、牡丹等一大批國產品牌。

1987年,我國電視機產量已達1934萬臺,超越了日本,成為世界最大的電視機生產國。

1990年,我國電視覆蓋率已經達到了79.4%。各地興建衛星地面收轉站,不管哪里的人,都能夠看到電視節目了。

1985年,央視首先上星。所謂上星,簡單來說就是把電視節目投到衛星上去,再把信號傳到全國各地。

電視臺分為兩種,衛視臺和地面臺。衛視臺就是全國各地都能看到,地面臺就只有當地才能看。

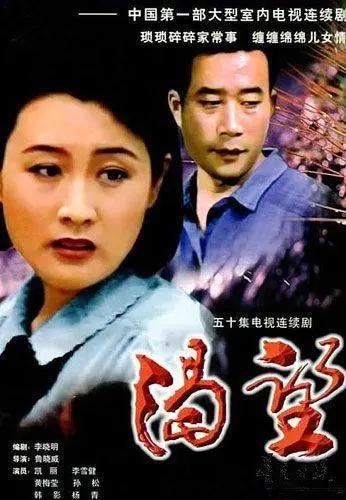

一部《渴望》,萬人空巷,也讓各大電視臺都看到了上星的魅力。

1992年,貴州衛視、云南衛視通過衛星播出,成為中國電視史上最早的省級衛視。

1993年,四川衛視、西藏衛視、新疆衛視上星,省級衛視逐漸被大眾認識。

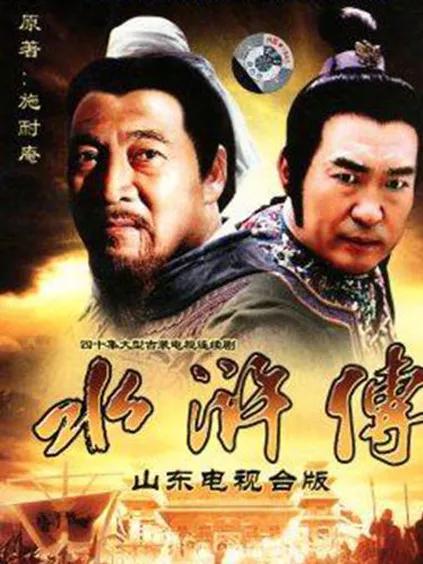

1994年1月1日,山東衛視上星,并制作了一系列優秀電視劇,比如《白眉大俠》《甘十九妹》《水滸》等,各個膾炙人口。

山東衛視也借助這些優秀的電視劇,在電視行業上一路領先。

用現在的話來說,就是當時中國省級電視媒體的第一陣營。

在那個年代,內容稀缺,信息閉塞。一臺電視機,就是人們了解外面世界的窗口。

電視市場的潛力是巨大的。

1997年,湖南衛視、湖北衛視、安徽衛視、東南衛視等多個頻道相繼上星,成為電視舞臺上百花爭艷的主角。

想要脫穎而出,就要找到適合自己的路線,了解自己要拿下的是什么樣子的市場。

湖南衛視打造了不少節目,比如《快樂大本營》《玫瑰之約》《晚間新聞》等,都十分具有影響力。

憑借這些節目,湖南衛視把目光投向了年輕人,確定了“鎖定娛樂、鎖定年輕、鎖定全國”的頻道定位。

他們奉行“快樂中國”的頻道理念,圍繞這一理念打造節目,強化頻道特色。

做得好不好,看收益就知道。2006年時,湖南衛視的廣告創收已突破了10億元,位居省級衛視第一。

安徽衛視的頻道定位,是“劇行天下”。什么是剛需?電視劇就是剛需。

他們打造了《周末大放送》《男性劇場》《女性劇場》《雄風劇場》等等,八個劇場拿下了六個收視第一,在省級衛視同時間段中的收視率,一直遙遙領先。

2007年,他們將這一概念拓展為“劇行天下,愛傳萬家”,牢牢把握電視劇主題。

山東衛視同樣把目光聚焦在了電視劇上。他們打出了“情深似大海,義重如泰山”的旗號,將“情義”二字,作為自己頻道最突出的特點。

《水滸傳》《闖關東》《紅高粱》等大戲,一部比一部出名,也一部比一部成功。

每一個衛視都找到了自己獨特的道路:

貴州衛視主打“西部黃金衛視”,廣東衛視主打“財富”,江蘇衛視“情感天下”,浙江衛視“中國藍”,等等等等。

結合自己的特色,才能更快發展。

其中,湖南衛視和安徽衛視更是其中的佼佼者,成就了“電視湘軍”和“廣告淮軍”的稱號,成為了省級衛視的領軍者。

然而在這蓬勃發展之中,隱患卻早已埋下。

越來越瘋狂的廣告插播,讓人隱隱覺得不對勁。

不管是什么時間段,只要打開電視機,甭管是省級衛視還是地面臺,廣告全都撲面而來。

湖南衛視早就被人調侃,怎么能在廣告里插播電視劇。

同樣,廣告的質量也良莠不齊。

要是普通的廣告,什么高樂高、奧利奧,或者舒膚佳、洗衣皂,大家還能忍一忍。

但越來越多的,是打著廣告名義的智商稅產品:

一天就能減肥一斤的按摩儀,199塊錢就能拿下的黃金三件套,用了就能清心明目的水杯,還有孩子看了就能考上重點大學的神奇輔導書……

不管什么廣告,只要錢給夠,都能播。

畢竟不播出,誰知道哪里有那么多違背祖訓的神醫,又哪里能發展出神醫宇宙?

2013年-2021年

廣告亂象,治標不治本。

2011年10月11日,廣電總局下發了《關于進一步加強廣播電視廣告播出管理的通知》;

11月28日,其又下發《〈廣播電視廣告播出管理辦法〉的補充規定》,決定自2012年1月1日起,全國各電視臺播出電視劇時,每集電視劇中間不得再以任何形式插播廣告。

電視劇不能再插播廣告,對于廣告商來說,是一個沉重的打擊。

上有政策,下有對策。

2012年,浙江衛視推出了《中國好聲音》第一季,徹底顛覆了省級衛視之前給頻道定位的運營手段。

由于劇中禁止插入廣告,電視劇廣告承載量驟減。但大型綜藝節目可以通過植入等創新形式,放大廣告的傳播效果。

《中國好聲音》就是在這一背景下推出的:通過大綜藝,獲得更好的收視率,來獲得更多的廣告承載量。

2016年的《中國好聲音》,僅冠名就創收高達4個億,整個欄目創收超過了20億。

其它衛視紛紛注入力量,開始在綜藝上下功夫。

江蘇衛視的《非誠勿擾》,憑借極具話題的內容,讓江蘇衛視賺得盆滿缽滿。

湖南衛視、東方衛視也不甘落后,制作出一個又一個現象級綜藝。

四大衛視共同成為了大綜藝時代省級衛視的四大寡頭,壟斷了80%的收視份額和80%的廣告創收,把其他電視臺落下了一大截。

但是,2017年,電視媒體出現了明顯的困局。

一是整體收視持續下滑,二是大綜藝品牌失靈,三是廣告創收開始負增長。

不少頻道開始入不敷出,形成惡性循環:

沒錢,就沒法制作好的節目,要么過去的片子來回播,要么就拿一些上不得臺面的內容湊數,影響收視率,收視率下降后,就更賺不到錢了。

(來源:知乎)

2012年,上海地面頻道廣告收入為33.93億,而到了2017年卻只有9.85億,5年時間下跌了71%。

下跌的廣告收入,讓不少電視臺開始慌了。縣市小臺不用多說,就連一些省級衛視,也頂不住了。

沒錢,就拉爛廣告,甭管什么廣告,接了能賺錢再說。

但廣告越爛,觀眾就越反感,收視率就越低,電視臺就更沒錢。

而且不光觀眾對廣告有意見,管理部門也看不下去了。

2018年9月,廣電總局下發了《關于開展廣播電視廣告專項整治工作的通知》,對醫藥、保健品、化妝品、美容、招商加盟、投資理財、收藏品等九類廣告,進行重點整治。

這些廣告,常年都是地方臺廣告的主力軍,這種規定直接影響了他們的收益。

寧夏影視頻道、江蘇教育頻道還曾因為“廣告違規”,被要求停播整改。

目前,全國有4000家電視臺,24000多個頻道。之前“四級辦電視”的方針發揮太好,就連一些經濟條件發達的城鎮都辦起了“鎮級電視臺”。

許多電視臺多而不精,亂象叢生;內部貪腐,人才不足,電視臺只能靠“吃政府飯”才能勉強維持。

這些電視臺面前擺的只有兩條路,如果不想死皮賴臉活著,要么關停,要么改革。

上海電視臺對多個頻道進行了重組合并,娛樂頻道和星尚頻道合并成了“都市頻道”,炫動卡通頻道和哈哈少兒頻道整合成了“哈哈炫動衛視”。

天津電視臺主動關閉了國際頻道、高清搏擊、時代風尚、時代美食、時代家居、時代出行頻道6個電視頻道;

中央廣播電視總臺、北京電視臺、湖北電視臺、湖南電視臺等都對一些產出較低的電視臺進行了調整。

如何改革,除了內部調整外,還要看電視臺發展的外患。

在各大衛視之前縱享喜悅之時,變革就早已悄然來臨。一陣科技之風,帶動了整個市場的變化。

2011年,被稱為智能手機元年,在各大品牌和廠家的共同努力下,智能手機開始走進人們的生活;

2012年3月12日,優酷網官方微博發布消息稱,優酷土豆宣布合并,成為了一家視頻網站;

2014年4月20日,湖南衛視打造的芒果TV上線,加入了互聯網大軍。

同時也在這一年,三大運營商相繼向公眾開通4G業務,“4G”時代迅速到來。

現在回看,縱使是站在上帝視角的我們,也不會把小屏幕當成大屏幕的競爭對手。

但正是小屏幕,一點點奪走了大屏幕的生機。

以前電視臺一直在承擔主流新聞輿論的使命,但不管頭部電視臺多么堅挺,互聯網都已經成為了媒體的主陣地。

近年來,互聯網娛樂平臺和咨詢平臺的崛起,既奪走了傳統電視媒體的受眾,也占據了他們看電視的時間。

同樣都是一部電視劇,在電視上看諸多限制:時間段是否合適,播出期間廣告多不多,錯過了是不是只能錯過……

但在視頻網站上,海量的娛樂內容都可以隨時點播,還有多少人守著電視臺去被動追劇?

就拿東方電影頻道和電視劇頻道的合并來說,影視類頻道,首當其沖受到了沖擊。

互聯網上,不光有視頻。

直播、短視頻、游戲等更加豐富的互聯網內容,都在吸引著人們的視線。

微信、微博、豆瓣等社交平臺的快速發展,也改變了大家接受信息的方式。

夸張一點來說,一切互聯網娛樂產品,都在蠶食著電視臺的原有受眾。

2017年后,廣告客戶的投放預算,重點都轉向了新媒體上。

電視媒體的預算,大多都是客戶品牌傳播的補充投放。

在新媒體上,廣告投放和市場轉化融為一體,能直接導入產品銷售,廣告投放性價比極高,這是傳統電視臺的軟肋。

電視臺鉚足了勁兒,跨入網絡,做起了融媒體。

所謂融媒體,就是充分利用互聯網載體,把廣播、電視、報紙等這些有著共同點和互補性的不同類型的媒體,在人力、內容、宣傳等方面進行整合,實現資源通融、內容兼容、宣傳互融、利益共融的新型媒體。

簡單直白來說,就是把電視臺里的這些內容,也放到互聯網上去。

無論是資訊平臺,還是長短視頻網站,都可以看到各大電視臺的身影。

一來二去,其中不少也做出了一點兒成績。

為了增加互動性,電視也變了:

“二維碼”,一塊打在電視上的“補丁”,鼓勵大家手機掃一掃,和電視多多互動;

“搖電視”,搖出了和微信一樣的效果,讓大家得到“紅包獎勵”;

“云電視”“智能化”“移動化”,花樣繁多,上演著一出又一出“大戲”,但又似乎什么用都沒有。

對于年輕人來說,這些花里胡哨的互動,并沒有真的增加他們對電視的關注;

對于老年人來說,這些互動太多了,反而會引發看電視時候的反感。

總而言之,這些電視臺在互聯網上發展很好,但在電視上,好像又沒什么進步。

電視媒體的衰落,似乎已經成為了不爭的事實。

形式的改革固然重要,但卻忽視了內容的改進。

當電視臺內容足夠有誠意時,觀眾自然就會被吸引。好的內容,才是電視臺的重中之重。

不然與其看那些不知所云的互動充斥的電視節目,還不如拿起手機,或者換個臺繼續看“歡樂斗地主”。

參考資料:

傳媒內參:中國電視媒體發展的四個階段

趙天成:頻道面臨“關停潮”,但主流電視臺依然堅挺

毒眸:《唐宮夜宴》走紅,但地方臺快垮了