來源:瞭望智庫 作者:徐實 瞭望智庫特約科技觀察員

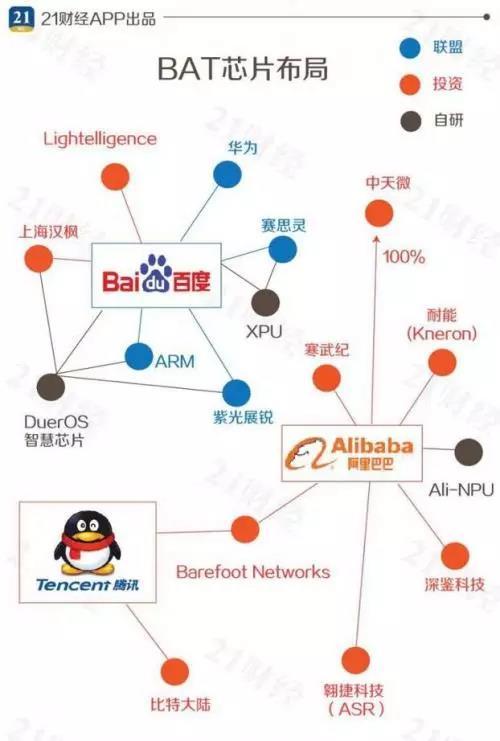

中興事件發生后,阿里巴巴集團宣布,全資收購號稱中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微系統有限公司(以下簡稱“中天微”),此前百度、騰訊、科大訊飛、華為等巨頭在芯片產業上也早有布局。

于是有觀點認為,芯片的國產化要靠BAT(百度、阿里巴巴、騰訊三大互聯網公司首字母縮寫)這樣的大公司大資本入局才能破解推廣難題,甚至很多人認為,“芯片救國”要靠BAT了。

但其實就目前來講,BAT在芯片這類核心技術方面并沒有投入很大的力量,他們的投資也是相當有限。即使BAT財大氣粗,不斷增加投資,未來也不可能成為芯片產業的主導。

輿論場上某些聲音指望私企成為芯片產業等高端制造業的頂梁柱,根本不現實。高端制造業領域到底應該由誰來主導?庫叔今天就跟你聊一聊。

“芯片救國”為什么不能靠BAT?

搞清楚這個問題之前,我們首先要厘清研發與市場之間的關系。

要知道,“研發尊重市場需求”與“研發依靠市場驅動”是兩個完全不同的理念,絕對不能混為一談。

“研發尊重市場需求”是發展高端制造業的客觀規律。芯片、渦扇發動機等高端制造業產品最終總要投入市場銷售,既然如此,那就必須充分考慮市場上用戶的具體需求。

例如,如果渦扇發動機在耗油率和可維護性這兩個關鍵指標上落后于競爭對手的產品,在民航運營中就會欠缺經濟性,銷售層面肯定會遇到困難。俄制渦扇發動機被踢出民航市場就是因為這些原因。

因此,產品的設計定位和實際性能必須瞄準市場需求,得用戶者得天下。

在高端制造業領域,“研發依靠市場驅動”則被實踐證明為錯誤的理念,不擺脫這種僵化思維的束縛和對市場的盲目崇拜,高端制造業將永無出頭之日。

這種理念錯在從企業個體本位出發來思考問題,并不符合產業和國家層面的利益。信奉“研發依靠市場驅動”的企業,對研發路徑肯定有這樣的要求:短期內的收益,特別是邊際收益一定要比較容易地填補企業研發成本。

走這個路數的典型代表就是聯想集團,長期以來只看重短期就能獲益的項目,回避具有挑戰性的技術攻關和自主研發,依靠“短平快”的業務,聯想在2010年以前還算順風順水,但后來它的體量和影響力卻被華為等后起科技企業全面碾壓,利潤空間也被上游供應商和競爭對手極度擠壓,以致2015財年以后陷入持續虧損,股價連續下跌。

這倒是應了一句老話:看起來容易的路,最后越走越困難;看起來困難的路,最后越走越容易。

其實,近30年來,世界范圍內的高端制造業呈現出這樣的特點——產業升級對資本密集程度有著極高的要求,高投入、高回報成為一種常態。

以研發民用渦扇發動機為例。且不說發動機上萬個部件的迭代設計和制造成本,光是累計上萬小時的發動機運行測試,就要消耗1.3萬噸以上的航空煤油,成本至少5200萬元——這還僅僅是開發總成本的一個零頭。要想成功開發一代新的民用渦扇發動機,沒有上百億元的研發投入,那真是想都別想。

再來說說芯片。光刻技術平臺是批量生產芯片不可或缺的。近20年來,光刻技術平臺的加工精度,從微米級逐步提高到40納米、22納米、16納米,一直到最近的7納米。而每一次平臺的升級,都意味著生產線配置成本的指數式上升。40納米的平臺,十幾億美元或許還能搞定,而16納米和更高級別的光刻生產線,投入成本已達百億美元的數量級。誰掌握了行業內最先進的生產技術,誰就能獲得“贏家通吃”的巨額利潤。

可見,在高投入、高回報已成為高端制造業常態的情況下,“研發依靠市場驅動”的思維必然導致一個結果:后發者永遠沒有可能趕超和挑戰行業內既有的領跑者。后發者由于缺乏技術積累和技術儲備,起步階段難免要交些“學費”。而建立研發體系、培養隊伍,同樣需要支付巨額成本。由于研發成本很高,投資回報周期很長,僅從企業本位出發,沒人愿意做這樣的后發者。

所以,想讓BAT等巨頭投入更多資金來發展芯片產業本身就很搞笑,BAT都是上市公司,假如在芯片項目上每年投入幾十億美元,然后該項目幾年內沒有實際盈利,股東會受得了嗎?用不了1年,股價就會跌得一塌糊涂,高管們還會坐得住嗎?