在佛教史上,“佛、法、僧”被稱為佛教三寶,“一切之佛陀,佛寶也;佛陀所說之教法,法寶也;隨其教法而修業(yè)者,僧寶也”。其中,佛陀所說之教法,被視為世之財寶而珍重,后整理成浩繁的佛教經典極受尊崇。故而藏經也就成為佛教寺院的一個重要內容,并專設藏

在佛教史上,“佛、法、僧”被稱為佛教三寶,“一切之佛陀,佛寶也;佛陀所說之教法,法寶也;隨其教法而修業(yè)者,僧寶也”。其中,佛陀所說之教法,被視為世之財寶而珍重,后整理成浩繁的佛教經典極受尊崇。故而藏經也就成為佛教寺院的一個重要內容,并專設藏經之所和藏經之器,藏經之器稱作“經藏”,即供存放經卷之書櫥。

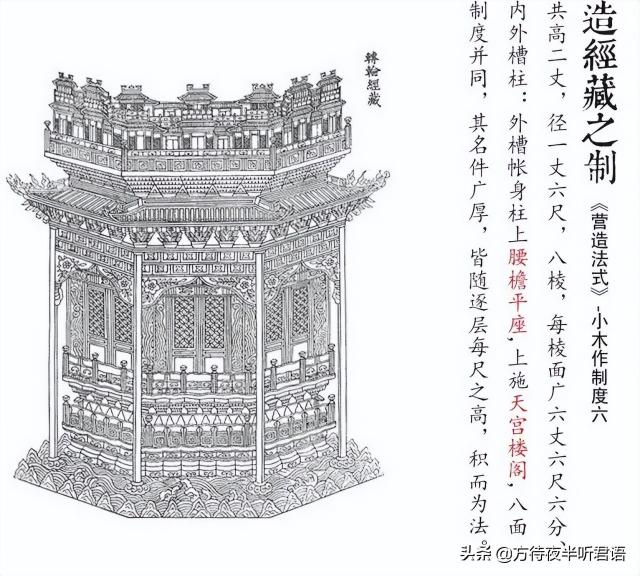

“經藏”收藏佛經的形式有“壁藏”和“轉輪藏”兩種形式。壁藏為固定式,沿壁立柜藏經,是經藏最基本的形式。轉輪藏為回轉式,居殿中而設,經櫥繞中軸回轉,是經藏的一種特殊和演變的形式。

轉輪藏的創(chuàng)始源頭

轉輪藏,據(jù)傳始創(chuàng)于南朝梁代的雙林大士傅翕。傅翕,字玄風,東陽郡烏傷縣(今浙江義烏)人,自稱是彌勒應身,又稱善慧大士、傅大士、彌勒大士、雙林大士等。

《釋門正統(tǒng)》塔廟志云:“初梁朝善慧大士(傅翕玄風)愍諸世人,雖于此道頗知信向,然于贖命法寶,或有男女生來不識字者,或識字而為他緣逼迫不暇披閱者,大士為是之故,特設方便,創(chuàng)成轉輪之藏。”

轉輪藏有何功德,《佛祖統(tǒng)紀》卷三十三云:梁傅大士,愍世人多故,不暇誦經,及不識字,乃于雙林道場,創(chuàng)轉輪藏,以奉經卷。其誓有曰:有三登吾藏門者,生生不失人身;有能信心推之一匝,則與誦經其功正等;有能旋轉不計數(shù)者,所獲功德,即與讀誦一大藏經正等無異。

簡而言之,佛教典籍浩瀚如海,普通信眾或不識字,或無暇誦經,轉輪藏的發(fā)明,既可以儲存經書、造像,又可以弘揚佛法,吸引信眾,“聚諸經以歸三藏,使流通教典,盡載一輪,塵沙法門,同歸一揆。倘眾生信而揚之,則不須朝講暮習,于彈指頃刻間含受法要,心怡神悅,蕩釋諸苦”(南宋初宗澤《景德禪院新建藏殿記》)。

如此方便法門,且有大功德,轉輪藏創(chuàng)設之后即迅速風行大江南北,至唐時已頗不罕見,至宋時已廣豎于天下廟宇,并流傳至朝鮮和日本。

佛寺競以經藏富麗相夸耀,輪藏尤甚,制作精美,體量龐大,靡費不貲。蘇軾在虔州崇慶院所觀寶輪藏“是于江南壯麗為第一,其費二千余萬”(《東坡禪嘉集》),“皆設為峻宇高甍,雕刻彩繪,借眾寶以為飾,竭眾巧以為工,茍可莊嚴者無不至”(南宋初葉夢得《建康府保國寺輪藏記》)。

隨著歲月的流逝,國內保存下來的轉輪藏的實物共有十例。按建造時代劃分,宋代四例,分藏河北正定隆興寺、四川江油云巖寺、重慶大足石刻北山136窟和寶頂山毗盧道場窟;明代兩例,在北京智化寺和四川平武報恩寺;清代四例,在北京頤和園佛香閣、雍和宮、山西五臺山塔院寺、河北承德須彌福壽之廟。

中國現(xiàn)存的十例轉輪藏:

1、正定隆興寺轉輪藏

隆興寺轉輪藏是國內現(xiàn)存最早的輪藏實例,其轉輪藏占滿了閣下層中央之全部空間。在殿下層地板上,有徑約七公尺的圓池,池中有生鐵的軸托,上有極大的中心柱,做藏的轉軸。藏是八角形,由八根內柱,八根外檐柱,和多數(shù)的橫枋及斜木構成。外觀是重檐的亭子形,下檐八角形,上檐則是圓形的。八面每面做成三間形,但當心間二平柱下不及地,只是垂蓮柱。經屜及下部裝飾自民國之后都已毀壞無存,只余斗栱及骨架。其斗栱之分配,當心間用補間鋪作兩座,梢間用一朵,都是重栱八鋪作,雙杪三下昂計心造。角梁的蟬肚,椽子的卷殺,扁闊的普拍枋和卷殺的柱頭,無一不與《營造法式》符合。

2、四川江油云巖寺飛天藏

這是國內另一處宋代轉輪藏,建于南宋淳熙八年。和隆興寺轉輪藏相比,上部依《營造法式》規(guī)定飾有精美的天宮樓閣,其下檐平座處更是斗拱密促,結構十分繁復,華板上則有大量的木雕花卉,整個制作顯得異常精巧。同時藏身的上下檐及外表的八面板壁上有240尊道教木雕人像,或坐或立,神態(tài)各異(可惜有部分雕像毀于文革中),制作風格非常細膩,顯得恬摯樸實,極富人物的內心表現(xiàn)。而其余如闌額、鏤空牙帳、副階檐柱上的瀝粉彩繪也是典雅富麗。

轉輪經藏窟

3、重慶大足石刻北山轉輪經藏

轉輪經藏窟,鑿造于北山佛灣中部,編號為第136號,是一個平頂長方形大窟。窟高4米,寬4.7米,深7米。

轉輪經藏窟座東朝西。窟正中鑿一巨大八角中心柱。柱礎高大,蟠龍纏繞,柱礎上有八角露盤。露盤周邊浮雕欄干,欄干上有數(shù)十嬉戲兒童,活潑可愛。柱上部作八面形高厚頂蓋,每面以樓閣寶塔為飾。柱中部縷空環(huán)列八柱,支撐于露盤之上,頂蓋之下,成八柱亭式法輪形制。

“轉輪經藏窟”內的“轉輪經藏”由地及頂,立于窟之中央,雖有軸但不能轉動,形似八面中心柱。窟中的“轉輪經藏”寓義法輪常轉,佛法無邊。

4、大足寶頂山毗盧道場窟

毗盧道場是洞窟形式的造像,窟口上方刻“毗盧道場”四個大字。窟口左刻“欲得不招無間業(yè)”,右刻“莫謗如來正法輪”。窟室正壁中央刻一“轉輪經藏”,以表“如來正法輪”,象征法論常轉,佛法無邊。

精雕細刻的轉輪藏,下有香水海,護藏的龍和力士。上坐毗盧佛,兩嘴角各出一道豪光,照耀七處九會,稱:“口吐文理之光,直入諸佛、菩薩之耳”。窟四壁刻七處九會圖像。前左壁殘毀,只存普賢和白象等。前右壁是文殊坐青獅上,周圍是八大部王參拜。

5、北京智化寺轉輪藏

北京智化寺的轉輪藏是北京地區(qū)唯一的明代轉輪藏。底座為漢白玉石質須彌座,每層雕琢紋飾為卷草、蓮瓣,束腰處雕二龍戲珠紋飾;底檐上刻法輪、法螺、法傘、白蓋、蓮花、寶罐、雙魚、盤長等吉祥佛八寶。

中部為金絲楠木的藏經柜。每面各有上下9排縱向5列共45個藏經的抽屜,八面總計三百六十個,可藏三百六十部經卷,數(shù)量與一年的天數(shù)基本吻合。

頂部雕有精美的數(shù)層蓮座,一尊毗盧遮那佛,面東而坐。因為轉輪藏體量寬大,佛身隱進藏殿的藻井中,必須到大殿角落才能看到。佛祖面目慈祥、體態(tài)豐腴,斜披袈裟露出一臂,衣紋飄動,顯示至高無上的威嚴。

6、四川平武報恩寺轉輪藏

四川明代敕建寺院--平武報恩寺也有一座精美的明代轉輪藏,平武報恩寺的轉輪藏,自地面起通高11米,直徑7米,占地面積22.06平方米,橫截面為八角形,外觀八棱四層,實際七層,逐層向內遞收,下大上小,形似七級佛塔。

轉輪藏主要由藏軸、藏針、梁枋框架、板壁和天宮樓閣構成.其建筑結構都是按照宋《營造法式》規(guī)定比例建造。但平武本地的能工巧匠們也結合了一些地方手法和報恩寺其它建筑配套,使得平武報恩寺的轉輪經藏與我國其他寺廟所保存的轉輪經藏有一定的不同。

7、雍和宮轉輪藏

雍和宮轉輪藏在永康閣內,前有佛家八寶供奉,后為兩層高的轉輪藏,木制八角密檐式塔形佛龕。

轉輪藏下部是用木雕刻的交錯著的山石,山石底下有眾多的天神、力士、金剛或背馱、或于托將山石亭閣高高舉起,造像人物生動逼真。輪藏上部為八角形帶廊的亭子,亭子八面均有隔扇門,隨著輪藏的轉動,隔扇門開啟,內中各供奉著一尊無量壽佛。隔扇門兩側的朱紅柱子上部雕有盤龍。亭子上面有斗拱吻獸,下部四周環(huán)繞護欄。輪藏中心豎立著一根插在軸槽內的巨大的轉軸,轉軸的最上端,直達轉輪藏頂部藻井中的軸槽內,下端插入地坑中的機關內,旋轉的原理與其它諸座轉輪藏大至相同。

8、北京頤和園轉輪藏

北京西郊頤和園內萬壽山之前,有為帝后禮佛誦經之處,正殿為兩層樓閣,兩側各有雙層八角形配亭。亭內有木塔貫穿樓閣,儲存經書佛像。塔中有軸,地下設有機關,可以轉動。輪藏首創(chuàng)于江浙一帶,故以南方寺院特為盛行,爾后乃推及至北方地區(qū)。

根據(jù)乾隆年間制定的《萬壽山工程則例》中專列有一項《雍和宮轉輪藏開花獻佛木作則例》中記載得知,頤和園轉輪藏,最初建造時是按照雍和宮的轉輪藏制作的。清光緒十六年檔案記載:《頤和園現(xiàn)查殘缺糟朽不齊陳設什物清冊》有“轉輪藏存木作八方龕一座,轉輪藏兩座,開花現(xiàn)佛兩座”,說明在慈禧太后建造頤和園工程初期,轉輪藏,還保持了乾隆時期的形態(tài),但是經過慈禧太后建造頤和園后,現(xiàn)存的兩座可以旋轉的輪藏,已經變成了外觀上一模一樣的四層亭式建筑,兩座可以旋轉的輪藏上均沒有了開花現(xiàn)佛功能,也不能儲藏經書和佛像了。

該輪藏為完整的清代木構,由藏座、藏身、腰檐、藏輪等部分組成。藏身通高7.7米,最下層圓形座面周長5.44米(直徑1.73米),中心用一個木軸貫通上下,木軸八面安裝鐵撐,底部為圓頭鐵軸,插入地坑的海窩之中。地坑內的木軸八面各有一根懸立的鐵棍,推動鐵棍可以轉動輪藏。該轉輪藏的外部形態(tài)為下層一層,上層三層,八方亭式,一層下部的圓型面板上在清漪園時曾木雕金剛力士,1953年修繕時改木雕天龍八部。該木雕厚8厘米,文革時收存在文物庫內。亭式建筑從下往上越來越小,每層均為雙翹五踩斗拱,卷草垂花掛落,荷葉式掛沿,寶瓶卷草紋欄桿,額坊上繪旋子彩畫,建筑的八個面都是貼線不能開啟的隔扇門,隔扇頁上彩繪著花鳥和漁椎耕讀等山水人物……

9、河北承德須彌福壽之廟轉輪藏

承德須彌福壽之廟東殿南稍間有一座“轉輪藏”,三層八面。據(jù)說仍然可以轉動。此轉輪藏僅在網上找到這么一張照片。

10、五臺山塔院寺轉輪藏

五臺山塔院寺藏經閣中中安置華藏世界轉輪藏。此轉輪藏八角三十三層,高約十米,上大下小,最上面的一層周長三丈八尺,最下面的一層周長二丈二尺,每層上面有若干小格,放置經書。底裝轉盤,推之可動。閣內供木刻小佛像1000尊,二層樓內,放經書柜,存漢、蒙、藏多種文字的經書二萬多冊。

以上為國內現(xiàn)存的十處轉輪藏。既有傳統(tǒng)的木制轉輪藏,也有大足石刻轉輪藏。

從目前調查情況看,日本保留有豐富的轉輪藏遺構,自室町時期至明治以前,可確認形制的遺構有121例。韓國也遺存有轉輪藏,具體數(shù)量未見統(tǒng)計。

以上為中日韓現(xiàn)存的一些轉輪藏,另有一些轉輪藏已消失不見,回頭再介紹一下那些已經消失不見的轉輪藏。